24-5-2001

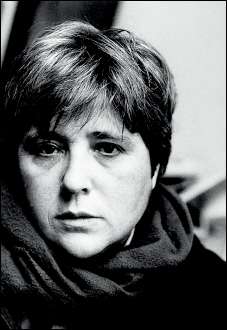

ANA LUÍSA AMARAL

(1956

-

)

| |

|

A

U

T

O

B

I

O

G

R

A

F

I

A

|

|

Nasceu

em 1956, onde nasceram 90% dos lisboetas (na Maternidade Alfredo da

Costa). Aos nove anos, mudou-se, por vontade alheia, de Sintra para

terras do Norte (Leça da Palmeira), tendo sofrido na pele a

estupidez da divisão Norte/Sul. Como era muito magrinha, estava em

minoria e tinha acentuada pronúncia da capital, foi várias vezes

atirada ao ar por colegas mais velhas da escola. Felizmente sempre

apanhada a tempo, acabou por ficar amiga de algumas. Leituras que

mais a marcaram: o Zorro (de que foi assinante desde os seis anos e

de que possui ainda hoje todos os números); Oito Primos; a colecção

completa de Os Cinco (nunca gostou de Os Sete); Ivanhoe; David

Crockett; Os Contos de Alhambra. Como não havia as antologias que há

hoje

de poesia pensada para um público infantil, nem os seus pais

tinham livros de poemas em casa (esses que os poetas costumam dizer

terem lido omnivoramente na infância), as suas influências literárias

principais vieram-lhe das várias Selectas Literárias do liceu. Poema decorado aos seis anos e recitado na escola de Sintra: "O

Passeio de Santo António". Andou, dos dez aos dezasseis anos,

num colégio de freiras espanholas muito pouco canónico (aí,

aprendeu a gostar de churros e a fazer rissóis de atum com tomate).

Frequentou a Faculdade de Letras do Porto, tendo-se licenciado em

Germânicas.

Deve

ter gostado tanto da Faculdade que por lá se

deixou ficar, como professora, até ao presente momento. Por necessidade de carreira, tinha que fazer

doutoramento. E fez; sobre

Emily Dickinson, cujos poemas a fascinam tanto como a fascinara o

Zorro. Pelo caminho, foi publicando livros de poemas. Vive ainda em

Leça da Palmeira, tem uma filha de doze anos chamada Rita, uma gata

chamada Muffin e uma cadela chamada Lili (Marlene).

Ana

Luísa Amaral

1998

|

|

|

|

|

ANIVERSÁRIO

Sentei-me

com um copo em restos de

champanhe a

olhar o nada.

Entre crianças

e adultos sérios

Tive trinta

em casa.

Será

comovedor os quatro anos

e a festa

colorida

as velas mal

sopradas entre um rissol

no chão e

os parabéns:

quatro anos

de vida.

Serão

comovedores os sumos de

laranja

concentrados (proporções

por defeito)

e os gostos tão

diversos, o

bolo de ananás,

os pés

inchados.

Será

soberbamente comovente

toda a gente

cantando,

o mau

comportamento dos adultos

conversas-gelatinas

e os anos

só

pretexto.

Mas eu

gostei. E contra mim gostei

mesmo no

resto:

este prazer

pequeno do silêncio

um sapato

apertando descalçado

guardanapo e

rissol por arrumar

no chão e

um copo

olhando o

nada

em restos de

champanhe

|

|

|

| |

COISAS DE LUZ

ANTIGAS

Aquele

namorado que tinha

um nome bom: há quanto tempo foi?

A vida resvalante como gelo

e aquele namorado de nome bom

e férias, ficou perdido em luz,

mais de vinte anos.

Deu-me

uma vez a mão

um beijo resvalante à hora de deitar

e na pensão. Mas tinha um nome bom.

falava de cinema e calçava de azul

e um bigode curtinho,

que escorregou aceso como gelo

no centro da pensão.

Rasguei

as cartas dele

há quinze anos, em dia de gavetas

e de luz, e nem fotografia me ficou

de desarrumação. Mas tinha um nome bom,

falava de cinema e calçava de azul

e resvalou-me quente como gelo

à hora de deitar:

um

namorado sem falar

de amor

(que

a timidez maior

e o quarto dos meus pais

nessa pensão

no mesmo corredor)

|

|

|

VISITAÇÕES,

OU POEMA QUE SE DIZ MANSO

De

mansinho ela entrou, a minha filha.

A

madrugada entrava como ela, mas não

tão de mansinho. Os pés descalços,

de ruído menor que o do meu lápis

e um riso bem maior que o dos meus versos.

Sentou-se

no meu colo, de mansinho.

O

poema invadia como ela, mas não

tão mansamente, não com esta exigência

tão mansinha. Como um ladrão furtivo,

a minha filha roubou-me a inspiração,

versos quase chegados, quase meus.

E

mansamente aqui adormeceu,

feliz pelo seu crime.

|

|

|

| |

|

LUGARES COMUNS

Entrei em Londres

num café manhoso (não é só entre nós

que há cafés manhosos, os ingleses também,

e eles até tiveram mais coisas, agora

é só a Escócia e parte da Irlanda e aquelas

ilhotazitas, mais adiante)

Entrei em Londres

num café manhoso, pior ainda que um nosso bar

de praia (isto é só para quem não sabe

fazer uma pequena ideia do que eles por lá têm), era

mesmo muito manhoso,

não é que fosse mal intencionado, era manhoso

na nossa gíria, muito cheio de tapumes e de cozinha

suja. Muito rasca.

Claro que os meus preconceitos todos

de mulher me vieram ao de cima, porque o café

só tinha homens a comer bacon e ovos e tomate

(se fosse em Portugal era sandes de queijo),

mas pensei: Estou em Londres, estou

sozinha, quero lá saber dos homens, os ingleses

até nem se metem como os nossos,

e por aí fora...

E lá entrei no café manhoso, de árvore

de plástico ao canto.

Foi só depois de entrar que vi uma mulher

sentada a ler uma coisa qualquer. E senti-me

mais forte, não sei porquê, mas senti-me mais forte.

Era uma tribo de vinte e três homens e ela sozinha e

depois eu

Lá pedi o café, que não era nada mau

para café manhoso como aquele e o homem

que

me serviu disse: There you are, love.

Apeteceu-me responder: I’m not your bloody love ou

Go to hell ou qualquer coisa assim, mas depois

pensei: Já lhes está tão entranhado

nas culturas e a intenção não era má, e também

vou-me embora daqui a pouco, tenho avião

quero lá saber

E paguei o café, que não era nada mau,

e fiquei um bocado assim a olhar à minha volta

a ver a tribo toda a comer ovos e presunto

e depois vi as horas e pensei que o táxi

estava a chegar e eu tinha que sair.

E quando me ia levantar, a mulher sorriu

Como quem diz: That’s it

e olhou assim à sua volta para o presunto

e os ovos e os homens todos a comer

e eu senti-me mais forte, não sei porquê,

mas senti-me mais forte

e pensei que afinal não interessa Londres ou nós,

que em toda a parte

as mesmas coisas são

|

|

| |

Ana

Luísa Amaral é docente de Literatura Inglesa no Departamento de Estudos

Anglo-Americanos da Faculdade de Letras do Porto. É doutorada em

Literatura Norte-Americana, com uma tese sobre Emily Dickinson. Tem

publicações académicas (em Portugal e no estrangeiro) nas áreas de

Literatura Inglesa, Literatura Norte-Americana, Literatura Portuguesa e

Literatura Comparada. Passou dois anos (entre 1991 e 1993) na Universidade

de Brown (E.U.A.) como Investigadora Convidada do Departamento de Inglês

daquela Universidade. É Investigadora Associada do Centro de Estudos

Sociais, da Universidade de Coimbra. No âmbito de um projecto desse

Centro, preparou, em colaboração com Ana Gabriela Macedo, um

dicionário português de termos feministas.

|

|

| |

|

LIVROS

PUBLICADOS

Poesia

Minha

senhora de quê, Coimbra, Fora do Texto, 1990

Reed.

Lisboa, Quetzal, 1999 ISBN 9725643968

Coisas

de partir Coimbra,

Fora do Texto, 1993

Reed. Lisboa, Gótica, 2001 ISBN 9727920195

Epopeias,

Coimbra,

Fora do Texto, 1994

E

muitos os caminhos,

Porto,

Poetas de Letras, 1995

Às

vezes o paraíso,

Lisboa,

Quetzal, 1998 (2.ª Edição, 1998) ISBN 9725643313

Imagens,

Pau, Editions Vallongues, 2000

Imagens,

Porto, Campo das Letras, 2000

ISBN 9726102774

Imagias, Lisboa,

Gótica, 2002, ISBN 9727920454

A Arte de Ser Tigre, Lisboa, Gótica, 2003 ISBN 9727920969

A Génese do Amor,

Porto, Campo das Letras, 2005 ISBN 972610937X

Poesia Reunida

(1990-2005), Quasi Edições, ISBN 9895521529

Entre Dois Rios e Outras Noites, Campo das Letras, 2008, ISBN

9789896252687

Se fosse um intervalo, Publicações Dom Quixote, 2009, ISBN

978-972-20-3847-8

Inversos - Poesia 1990 - 2010,

Publicações Dom Quixote, 2010, ISBN

9789722039826

Emily Dickinson, Cem poemas,

Tradução,

Posfácio e Organização de Ana Luísa Amaral, Editora Relógio d'Água,

2010, ISBN

9789896411732 (*)

Vozes,

Lisboa, D. Quixote, 2011, ISBN

9789722047814

Próspero morreu, Poemas em acto, Lisboa, Editorial

Caminho, 2011, ISBN

9789722124485

Escuro, Assírio & Alvim, 2014,

ISBN

9789723717655

Ara,2014. ISBN, 978-989-676-071-7

E todavia,

Assírio & Alvim, 2015, ISBN

9789723718263

The Art of being a Tiger, 2016, ISBN,

978-191-122-642-0

What's in a name,

Assírio & Alvim, 2017, ISBN

9789723718836

Arder a palavra e outros incêndios, 2017,

ISBN 978-989-641-794-9

Literatura

para crianças e jovens

Gaspar,

o Dedo Diferente e outras histórias, Porto, Campo das Letras, 1999

A

História da Aranha Leopoldina, Porto, Campo das Letras, 2000

A Tempestade, QuidNovi, 2011,

ISBN 9789896282295

Como tu, 2012, ISBN 978-989-554-934-4

Ensaio

Dicionário da Crítica

Feminista, (com Ana Gabriela Macedo), Porto, Afrontamento,

2005, ISBN 9723607581

(*) Ver recensão de

Eduardo Pitta no

PÚBLICO de 27-9-2010 |

|

|

ALGUNS LINKS:

Emily

Dickinson : uma poética de excesso -

Tese de doutoramento

Rosa Maria

Martelo - Recensão crítica de

Entre Dois Rios e Outras Noites

-

Colóquio Letras

Mulheres

Portuguesas do sec. XX

Imagens

(d)e Bastidores

Ou as «labaredas calmas» do revisionismo de Ana Luísa Amaral

Osvaldo Manuel Silvestre (crítica

de "Imagens")

Concertos/ Desconsertos:

Arte poética e busca do sujeito na poesia de Ana Luísa Amaral

Isabel Pires de Lima - Portugal,

Universidade do Porto

Ana Luísa Amaral: uma estratégia do avesso

Paula Oliveira Cruz

A

aranha estranha e outras figurações da diferença

nas histórias de Ana Luísa Amaral

Rosa Maria Martelo (crítica

dos livros publicados em prosa)

Rosa Maria Martelo, “Ana

Luísa Amaral – Entre dois rios e outras noites”,

Colóquio/Letras, Fundação Calouste Gulbenkian, in Recensões

Críticas, 18 Maio,

http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/news?i=3

Joaquim Francisco Coelho, “Poesia no

paraíso [crítica a ‘Às

vezes o paraíso’, de Ana Luísa Amaral]”

in Colóquio/Letras – Livros sobre a Mesa,

n.º 155/156, Jan. 2000, p. 399.

Poema

"A CHRISTMAS CAROL"

Pré-publicação

de cinco poemas

Tradução

de poemas de Emily Dickinson

9

de Maio de 2015

E – A

Revista do Expresso n.º 2219

E

TODAVIA

Ana Luísa Amaral

Assírio & Alvim, 2015, 127 págs.

Poesia

Vinte e cinco anos após o inicial “Minha Senhora de Quê”,

é interessante verificar como o novo livro de Ana Luísa Amaral funciona como

síntese, talvez involuntária, da sua obra, ao revisitar temas centrais da poesia

desta autora: a tensão entre escrita e observação do mundo (sejam os esplendores

da natureza ou as evidências do recato doméstico); a memória afectiva, ligada

umbilicalmente a lugares e pessoas; a atenção minuciosa a uma espécie de música

das esferas, que sustenta os equilíbrios precários da vida comum; o fascínio

perante as possibilidades ou limites da linguagem poética. Estamos diante de um

livro de balancos e equações, de perspectivas e somas imperfeitas. “Nunca viveu

a sintaxe/ de coisa outra/ que não fosse um caos/ ameaçado”, lemos logo na

primeira estrofe do primeiro poema. E é nesta espécie de incerteza que ficamos a

pairar. Uma incerteza que se manifesta na própria estrutura dos poemas. Muitos

deles ficam suspensos, vacilam, debruçam-se sobre o que vem depois, criam uma

rede, e um sistema de vasos comunicantes, ecoam uns nos outros, nascem uns dos

outros. Os registos variam muito, do verso livre ao soneto, da fábula a cantiga

de amigo (“Ay mar, ay mar tão escuro e fundo,/ se sabeis novas do meu amigo! ai

mar, e u é?). Sem ser confessional, esta é uma poesia da intimidade. Por

exemplo, quando espreita a filha “igual a girassol” (tantas vezes cantada

noutros livros), desenhando-lhe um perfil esquivo “de amor/ e pura filigrana”.

Ou quando deixa vir, solenes, ‘os meus mortos”, essas feridas reabertas (“E

quanto mais a luz é sobre a ferida, mais eles aí estão”). Os poemas abrem-se

igualmente ao canto dos pássaros, ao seu voo (“perplexo e belo), ao entusiasmado

louvor do que é simples e quotidiano (a luz do sol, um sofá, uma “porta em

vidro./ iluminada, em mais pura esquadria”. as “coisas todas que brilham na

varanda”), a indefinição do que é “ser português”, aos desertos da noite e da

solidão, aos cheiros (o refogado para o arroz de tomate ou para a dupla dose de

ervilhas com ovos), as texturas (o veludo de um sapato, a sola de um pé

descalço), aos sons (a gota de água da torneira mal fechada, como “prego mental/

dilacerando”). Mais do que afirmar, esta escrita sugere, toca ao de leve na orla

do dizível (“e tudo faz sentido,/ mesmo sem eu saber/ como falar”).

É

um ofício que exige “cuidadosos descuidos”, um baixar da guarda vigiado, um

domínio daquilo que se aceita perder: “Cuidar na escolha: afiado lápis/ que o

bico rombo rasga-me as palavras/ mas tão macio que eu as possa romper/ quando

preciso”. /J.M.S.

Expresso – n.º 2168 - Atual

17

de Maio de 2014

Escuro

Ana Luísa Amaral

Assírio & Alvim, 67 pags.

José Mario Silva

Logo no

primeiro poema deste livro, o sujeito poético evoca, em tom elegíaco, “a mais

pura alegria” de uma memória de infância: o “sol como um incêndio largo” no céu,

quando “a morte era tão longe”. Acontece que essa “alegria recordada” não

encontra lugar num agora feito de notícias “brutais” sobre “a violência de ser /

em cima desta terra sobre outros mortos/ mal lembrados ou nem sequer lembrados”.

São tempos diferentes que “coabitam” e mesmo corredor dá-lhes espaço e lume”.

Esta sobreposição leva a equívocos. Por vezes, o que sobra de um tempo é só a

forma como foi reinventado pelos que vieram depois; ou seja, não a realidade mas

o mito. Através de uma escrita de “vozes”, já ensaiada noutros livros, Ana Luísa

Amaral avança então por este território incerto, procurando fixar, na

ambiguidade do “claro-escuro”, retratos de figuras e momentos da nossa História,

à mercê de uma “elipse de Luz”. Vemos assim de novo perfilarem-se os homens que

desafiaram os mares nunca antes navegados, gesta sonhada por D. Dinis ainda

antes das caravelas; D. Isabel “recortada em milagre”; o Infante D. Henrique

preso à sua falsa imagem diante do oceano, no promontório de Sagres; o olhar de

D. Pedro, enrouquecido pela loucura”; o nevoeiro sebastianista; o Adamastor. Os

poemas, de feitura impecável, dialogam com a “Mensagem” pessoana, mas apenas

para procurar o avesso do “nada que é tudo”. E em nenhum momento esse gesto é

tao explícito como nos versos em que Ana Luísa Amaral assume a voz de Mariana

Alcoforado: “Deixai-me o escuro, o meu. Porque ao lado da minha, a vossa

ausência, essa que em mim plantastes, nada é.”

Palavras macias

Um livro representativo de

algumas vias da poesia portuguesa actual

Às

vezes o Paraíso

ANA

LUÍSA AMARAL

Quetzal, 1998, 112 págs.

UMA ideia de excelência cobre, com o seu

manto generoso, a poesia portuguesa das últimas décadas. Sabemos como uma

generalização deste tipo, por muito boas razões que estejam na sua origem (e

estão certamente), oferece-se tão facilmente à repetição quanto se subtrai

a qualquer pensamento.

Sem nos

querermos precipitar no exercício das sínteses epocais, é talvez altura de

perceber que uma tal ideia já não tem hoje condições para ecoar da mesma

maneira; e que o ritmo de renovação da nossa poesia é hoje muito mais lento

do que foi até ao início da década anterior. Evitando embora um olhar

definitivamente negativo sobre o presente, julgo no entanto que assistimos hoje

ao triunfo de uma poesia complacente e plácida, fascinada pela sua própria «competência»,

capaz de atravessar incólume o nosso tempo para ir alimentar, com as suas astúcias,

uma generalizada esteticização do real ( como manifestação, por excelência,

do Kitsch).

De tudo isto,

é este livro de Ana Luísa Amaral um lugar de confluência perfeito, até no

modo como vem configurar um percurso cujos tropismos coincidem com os do

contexto. Na verdade, este livro é um ponto de chegada no sentido do poema sem

falhas nem rugosidades, feito de «palavras macias» (pág. 16 e 23) e de

versos que transpiram ternura («Que ternura transpira este meu verso,/

coberto de suor.», pág 10). Acrescente-se, porém, para evitar equívocos:

nenhuma palavra pode ser desqualificada por fazer apelo a um sentido táctil que

tem, aliás, quase sempre uma conotação positiva, da mesma maneira que

qualquer verso está no seu direito de exprimir a ternura ( uma palavra que não

só ocorre muitas vezes como integra um campo semântico mais vasto). O problema

não é esse: é o da frouxidão dos poemas, o facto de a «ternura» não

conseguir ser mais do que um invólucro exterior, cristalizado numa «maneira»

(um maneirismo) facilmente reconhecível que exibe o «poético» em estado de

proliferação. Um bom exemplo é este poema que aparece reproduzido na

contracapa: «Não, não deve ser nada este pulsar/ de dentro: só um lento

desejo/ de dançar. E nem deve ter grande/ significado este vapor dourado,// e

invisível a olhares alheios :/ só um pólen a meio, como de abelha/ à espera

de voar. E não é com certeza/ relevante este brilhante aqui:// poeira de

diamante que encontrei/ pelo verso e por acaso, poema/ muito breve e muito

raso,/ que (aproveitando) trago para ti.» (Pág. 25).

Este poema

traduz de maneira exemplar a situação da poesia de Ana Luísa Amaral, naquilo

que ela tem de generalizável a um contexto de que falei no início: trata-se de

uma poesia culta, a que não falta elaboração e consciência de si própria.

E, no entanto, ela sucumbe a uma nova inocência: a do esteticismo, a da experiência

«poética» que não se traduz numa experiência imanente à poesia. E que, por

isso, é anestesiada por um segundo grau.

Trata-se, em

suma, de uma poesia fascinada por si própria, atraindo tudo para a própria

instância abstracta do poema: «De mansinho ela entrou, a minha filha.// A

madrugada entrava como ela, mas não/ tão de mansinho. Os pés descalços,/ de

ruído menor que o do meu lápis/ e um riso bem maior que o dos meus versos.//

Sentou-se no meu colo, de mansinho.// O poema invadia como ela, mas não/ tão

mansamente, não com esta exigência/ tão mansinha. Como um ladrão furtivo,/ a

minha filha roubou-me inspiração,/ versos quase chegados, quase meus.» (Pág

40).

Um poema de

abertura coloca, aliás, todo o livro sob o signo de um fetichismo da

materialidade do poema: «Um romance de amor por esta noite/ em lua nevoente

- e uma máquina velha/ de escrever. Ingééénua e tão portátil,/ de imensa

melodia desigual.// Ah, o prazer do verso em movimento/ lento, o til beijando em

fogo a mancha/ do papel, que se arrepia ao longo/ de mil gralhas. O sentimento mútuo//

e vagaroso: o 'um' feito com éle,/ o 'zero' a servir de ó, a letra que não

sai,/ desesperada, por culpa de algum pó,/ que se intromete, negro de ciúme.»

(Pág. 9).

Repare-se, no

entanto, que a auto-referencialidade, em qualquer destes dois poemas (como, aliás,

em muitos outros onde ela ocorre, ao longo de todo o livro), não é um modo de

praticar aquele imanentismo que colocava a palavra poética num lugar de

auto-interrogação , mas algo substancialmente diferente: aqui, trata-se

simplesmente de pôr o poema a mirar-se a si próprio, de mostrar que esta

poesia se alimenta das «imagens» da poesia, enquanto arsenal de figuras e

recursos temáticos - a memória, a infância, a revisitação nostálgica - que

trazem consigo uma dicção já pronta . Que é como quem diz: uma topologia já

constituída, apta a ser habitada tranquilamente e que não é verdadeiramente

um espaço de luta para o nascimento de um verso. É, antes, a inócua evocação

de muitos versos anteriores ou o refúgio para uma poesia que brilha de complacência:

«Só, na noite. O vazio do intrincado espaço/ da memória, teia quase

perfeita de finos/ nervos. Como num bastidor, quebrou-lhe agulha,/ rompeu-se o

fio de seda, ou lã macia./ Ou foi só o crepúsculo que, dissonante, entrou?//

Só, na noite, no vazio intrincado do pensar./ Mas, se brilho na teia? Se

segundo qualquer crepuscular/ à cabeceira, onde medicamentos/ e pequenas

flores? Que olhar nos é negado?/ Alguém em limiar ou tempo ausente?» (Pág.

79).

A terminar,

reitere-se uma observação necessária, sem a qual estaria a ser injusto: se o

livro de Ana Luísa Amaral, Às Vezes o Paraíso, suscitou um comentário

que tem muito o tom de uma argumentação «contra», é porque ele me levou a

rejeitar também uma certa «ideia» de poesia e a extrapolar para um contexto

que precisa de ser pensado.

ANTÓNIO GUERREIRO

EXPRESSO – Cartaz, 13/06/1998

|

Interrogar

a esfinge

DEZ

ANOS depois da sua estreia com Minha Senhora de Quê (1990), Ana Luísa

Amaral lança o seu sexto livro - Imagens - a culminar um percurso

de escrita. A maioridade de uma voz, o peso de um nome na nossa tradição

literária foram-se afirmando com Coisas de Partir (1993), Epopeias

(1994), E Muitos os Caminhos (1995), passando por Às Vezes o

Paraíso (1998).

Em

Imagens, os poemas breves e densos organizam-se como um todo, que

se revela hesitante a partir do jogo com os respectivos títulos: ecoam-se

estes numa pseudo-enumeração - «Primeira Imagem» (pág. 11) e «Primeiro

Esboço de Imagem» (pág. 23), por exemplo - que subverte a ordem própria

ao surgimento das representações, enviando-as pelo caminho inverso: em

direcção ao vago, obrigando a forma a passar a um estado ou fase

anterior da sua manifestação natural. Depois, aproximam-se do fim com um

«Quase Epílogo», a três poemas de distância de um «Epílogo em

Imagem», tendo começado com um «Prólogo de Imagem»: «Os leões

insistiam-se,/ solenes, o seu rugido agudo sobre a esfinge/ (que deveria

ser rugido rouco)./ 'Não quero', ela dissera./ Um só leão não chega e

uma esfinge/ é tão pouco// 'Fazer algum juízo/ particular, exacto,

destas coisas/ seria amedrontá-las/ até ao espaço oblongo/ da memória.//

É esta a lei da história:/ os seus heróis:/ uma idêntica esfinge'» (pág.

9). |

|

|

Prólogo

e epílogo funcionam como peças literárias suplementares, em particular quando

se trata de um drama em verso. No caso dos gregos antigos, o «prologos» tomava

o lugar de um primeiro acto explanatório em que uma personagem - por uso uma

divindade - aparecia no palco vazio para explicitar os acontecimentos - a catástrofe

- antes da actuação. No poema acima, a ppppersonagem em causa poderá bem ser (até

pela reincidência) a Esfinge: entidade mitológica ela própria com corpo de leão

e cabeça de homem. Sábia por excelência, não dá respostas, limitando-se a

fazer perguntas.

Ligados

entre si por uma grande unidade musical a dar o efeito das «labaredas calmas»

da epígrafe, por vocábulos recorrentes de que a autora se apropriou, os poemas

unem-se ainda por uma partição estrutural idêntica: os primeiros versos

pertencem a um narrador anónimo, impessoal, que refere situações e

acontecimentos de histórias provavelmente antigas, que sugere episódios

associados aos nomes das lendas e mitologia gregas - Teseu ou Ulisses, Ariadne e

Penélope - ou da tradição judaico-cristã (Jonas); a eles se contrapõem os

últimos três/quatro versos de cada um, correspondendo a uma «resposta», um

«comentário», uma «informação» dada por uma entidade feminina: «ela».

Esta duplicidade transforma cada poema num pequeno diálogo, o qual,

adicionando-se aos subsequentes, transformará os fragmentos num todo, num texto

mais longo, garantindo-lhe ainda a dimensão dramática. À semelhança do

sujeito da primeira parte, também a esta personagem feminina dos momentos

finais, que chega por vezes a usurpar o espaço do narrador, ou da própria

esfinge, raramente se poderá atribuir um nome: «Imagens/ que voltavam

devagar,/ se encostavam a ela sem pudor./ E no silêncio, a esfinge impenetrável,/

sabendo-lhe de cor o coração:/ desistente dos barcos,/ depondo pelo chão de

outros palácios/ as armas mais preciosas./ 'Não posso', acrescentara,/

sentindo aproximar-se a hora/ exacta» («A Hora Mais Exacta», pág. 47).

A

qualidade prismática das representações, o difractar da re-presentificação,

o sugerir de semelhanças entre passado e presente pela riqueza de sentidos

criada por velhos vocábulos («palácio» e «armas preciosas», e ainda «bastidor»

e «monstros e lendas», entre outros) estão à partida sancionados e

congregam-se em torno do título do livro - Imagens -, um plural: uma

palavra única a re-unir em si a multiplicidade.

Mas

antes disso (ou depois), o(s) epílogo(s) - tendo por objectivo divertir o público

e enviá-lo bem-disposto para casa - acaba(m) por cumprir aqui uma função

diversa: por um lado, esclarecem a situação de dupla fala; por outro,

desmascaram a preponderância do presente, arrastando para o aqui e agora do

poema todo o passado, permitindo que o «eu» - ou o leitor - se aproprie de

todas as experiências atribuídas a nomes outros, que torne suas todas as

imagens.

(Campo das Letras, 2000, 58 págs.)

HELENA

BARBAS

EXPRESSO

- Cartaz,

12/01/2001

Entrevista à poetisa Ana Luísa Amaral: ordenar nos livros o que está desordenado

DN 20 de Maio de 2005

Sendo no verso

feminina gente

Há uma dialéctica entre o "perder" (o

amor) e o "permanecer" (em verso) que interroga de modo muito pertinente a

poesia amorosa

PEDRO MEXIA

Ana Luísa Amaral

cultiva o excesso maneirista e o palimpsesto irónico. Creio que as suas ágeis

desconstruções dos campos doméstico e literário são mais recomendáveis que o seu

veemente barroquismo. De todo o modo, 15 anos após a estreia, Amaral tem sem

dúvida uma poética amadurecida, que muito deve ao conhecimento da poesia

anglófona e a uma arguta inteligência teórica.

A Génese do Amor é um livro menor de Ana Luísa Amaral, mais próximo de

pequenos exercícios monotemáticos como o bizarro Imagias (2002), e menos

de colectâneas substanciais como Às Vezes o Paraíso (1998). No entanto,

uma sequência deste último, chamada "A Leste do Paraíso", prenuncia este novo

poemário. O que está em causa é, como diz o título, a génese do amor, mas do

amor na literatura (de onde todos retiramos muitas noções acerca do amor). Nesse

sentido, Ana Luísa Amaral remete directamente para os mestres amorosos do cânone

ocidental Dante, Petrarca e Camões. O livro tem alguns poemas iniciais, que

diríamos de enquadramento, que parecem pastiches desinteressantes. Nesses

textos, Ana Luísa Amaral apenas retoma tropos da poesia amorosa, como os olhos

ou a noção de espelho, mas sem grande proveito. Mais importante é a noção de que

é no verso, ou melhor, na palavra, que o amor literário se consubstancia. Embora

A Génese do Amor não seja poeticamente muito estimulante, tem o

indiscutível mérito de introduzir nesta temática uma perspectiva feminina e

mesmo feminista. O que interessa a Ana Luísa Amaral é dar voz às musas, isto é,

a quem foi cantado mas não cantou. E faz isso para, de certo modo, contestar a

sua duvidosa posteridade. Assim, Beatriz diz a Dante "Mas, viva, / no teu desejo

/ não anseio por morrer: / morrendo no teu desejo / desejo, em carne, / viver //

E se o viver se confunde, / assegurando a esperança, / toda a mudança pressente

/ o que a verdade não muda, / nem a carne representa, / nem abriga o maior

tempo, / nem desabriga / a mudança // E, meu amado, o desejo: / o caminho mais

suave / para o céu em que te sonho: / diz-me onde devo deter-me, / diz-me onde

devo perder-me, / pois que perder- -te: / o inferno // Que a morte / não surja,

doce, / nem chegue nunca / a chegar // Nestes versos / te mantenho, / neles / te

faço viver // E para sempre serás, / mesmo se em carne / morreres // E, vivo, /

no meu desejo, / desobrigarás a morte, / desobrigarás o tempo, / assegurando a

esperança / do mais eterno presente: // o do céu / em que nos sonho // Por minha

crença e vontade, / por meu amor e meus modos, / pelo abismo de amar-te" (págs.

29-30).

As musas vivem nos versos. Mas viver nos versos é de certo modo anular a sua

existência concreta, transformar a coisa amada no amador "Mas como pode amor /

ter nova arte, / se me roubaste o verso / e a palavra" (pág. 50). Mais: é

transformar o amor, transitório por natureza, em suposta "eternidade" vocabular.

Assim se perde o amor, a amada, a própria circunstância, vítimas do alto

engenho: "Nunca eu por inteiro, / embora a meio, / assim me és: // tu, corpo, de

verdade, / eu na verdade: // nada // Musa, se o for sequer, / ou coisa amada /

que se deseja em verso, / mas não morre // Desejo a morte / que tu podes ter, /

porque podes ser carne / e sangue, e pele / / Eu sou só essa / que sonhou aquele

/ que entre sonhos / e versos / me sonhou (...) " ("Natércia fala a Catarina",

pág. 43). Há uma dialéctica entre o "perder" (o amor) e o "permanecer" (em

verso) que interroga de modo muito pertinente a poesia amorosa. Ao ponto de,

como vimos, pôr as mulheres (musas) em conversa umas com as outras. Cito do

poema "Diálogo entre Natércia e Laura": "-De ti herdei / a feroz tradição / de

ser cantada, // de não ser voz, / mas antes coisa amada / não amadora / a

transformar-se em coisa // -Nunca te dei a mão: / a ele, sim, / cantou-a ele, em

rima / mais cuidada / Tu nunca me tocaste: / ele ansiou-te, / na rima que falou

/ e outros ouviram / -E fomos sonho / dos que nos sonharam / e disseram de nós o

que aprouvera / aos mais suaves rios / e às colinas // -E porque não existes, /

minha amiga, / tal como eu sou a dúvida do sonho, / a matéria insensata / da

palavra, / a coisa já cantada, // a unir-nos somente: / o destino comum / de

sermos nada, // -Sendo, no verso, / feminina gente" (págs. 45-46). É por isso

que as equívocas musas reclamam o que é seu: " (...) Dá-me outra vez, / em papel

brando, / o mundo: // Eu: queimando por versos / um segundo, / tu, por um som, /

ardendo eternidade" (pág. 58).

Inês Lourenço, em contrapartida, usa sempre o tom menor. É uma poesia rasa e

discreta, que podemos aproximar da de Helga Moreira (embora menos elíptica). O

risco que a poeta corre é cair no prosaísmo, acusação recorrente face a

discursos poéticos mais comunicativos. Logros Consentidos não inova, nem

isso era esperado temos mais uma vez um retrato do tempo comum, mergulhado na

solidão, e atento aos novos tempos (emigrantes, strippers, condomínios, a

boneca Barbie). E também o "precário poder do amor", luz negra ou fosca que

preside a este poemário. Logro consentido, o amor é cada vez mais um catálogo de

verbos úteis. E a poesia outro triste mas necessário logro "Contigo, leitor,

celebro / esta união sem facto, abro / este habitáculo, algumas gavetas /

secretas para demorar contigo emoções / e escárnios. És, talvez, como eu / uma

alternadeira de palavras, destas / que vendem no papel, os objectos / trucidados

pelo olhar em lençóis / de falsa transparência e ficção / furtiva. Outras, mais

reais / e mais humanas, professam / uma devastada arte de amar / e nós um

devastado amor / à arte dos versos que ninguém / lê. Só nós lemos / uns aos

outros, tal como elas / se vigiam sobre o trottoir" (pág. 12). Há nestes

poemas um discreto diálogo com autoras mais radicais como Adília Lopes e Clarice

Lispector, mas só por remissão esta poesia é radical, preferindo a enumeração, a

alusão, a ironia quase sempre muito fina. Assim, depois de um elenco cáustico

sobre o uso moderno do domingo, Inês Lourenço remata "Ao menos hoje acontece /

algo de bom em nome de Deus" (pág. 15).

EXPRESSO – Actual n.º 1738, de 18 de Fevereiro de 2006

A gramática da poesia

A escrita de Ana Luísa

Amaral pode ser desconcertante na sua atitude analítica

ANTONIO GUERREIRO

Poesia

Reunida (1990-2005)

de Ana Luisa Amaral

Quasi, 2005, 475

págs., €19,95

Seja-me permitido começar por algumas «impressões», bastante informais: na

leitura das quase quinhentas páginas de poesia que correspondem aos dez livros

que Ana Luísa Amaral publicou de 1990 a 2005 senti que fora submetido à

decepção, ao desencanto, ao desconcerto e a outras figuras da negatividade;

achei, por vezes, que me estava a ser ministrada uma certa dose de displicência;

e que estava a atravessar uma poesia do menor, em tom menor, mas que não pode

ser confundida com uma poesia menor. Trata-se, em suma, de uma poesia com um

alto grau de inteligência de si mesma e dos efeitos que provoca, de tal modo que

parece antecipar-se às reacções do leitor e indicar-lhe uma perspectiva, um

movimento metódico que abre caminhos e submete o poema (e os seus utensílios) a

uma cerrada autovigilância ou, até, à irrisão e ao esvaziamento, como no poema

que termina com esta estrofe: «Faço eroticamente respiração contigo:/ primeiro

um advérbio, depois um adjectivo, / depois um verso todo em emoções e juras./ E

termino contigo em cima do poema, / presente indicativo, artigos às escuras» (pag.

109).

Começam, aliás, aqui os processos deceptivos: no movimento que desinflaciona,

que anula a ênfase, que põe à distância e faz triunfar o segundo grau. Muitas

vezes, o jogo não se limita ao interior de um texto, põe em conexão diferentes

textos. Assim começa um poema do primeiro livro: «A minha filha partiu uma

tigela/ na cozinha. / E eu que me apetecia escrever / sobre o evento, / tive que

pôr de lado a inspiração e lápis, / pegar numa vassoura e varrer / a cozinha»

(pág. 30). O poema chama-se ironicamente «A Verdade Histórica”. Mais de uma

década depois, ele é retomado noutro livro para afirmar «Outras Verdades»: «A

minha filha já não parte / tigelas na cozinha./ Nem usa borboletas no cabelo,/

nem veste certas roupas de brincar./ E onde vou arranjar agora o verso / sem

tigelas partidas devagar?» (págs. 347/8). Esta poesia do menor aplica-se a usar

estes momentos vazios da vida quotidiana sub specie aeternitatis. E nas

representações da existência quotidiana encontra-se um jogo subtil entre o

informal, a espontaneidade pré-reflexiva do que se move sem plano nem objectivo,

e o amorfo, o que se situa no plano da estabilização rotineira, dos gestos

habituais.

Deceptiva e desconcertante, esta poesia é-o na exacta medida da inteligência que

tem de si e da história de poesia, de tal modo que, para dizer o amor, tem de o

fazer por mediação de Camões e Petrarca. Nenhum primeiro grau é consentido, não

há adesão sem máscara. Eis porque aquela que parece ser a mais íntima das

poesias acaba por subtrair-se à confessionalidade. E aí temos outro factor de

decepção.

Podemos admirar estas diferentes maneiras de criar uma perspectiva (no sentido

literal da palavra, uma «vista através de»), deleitamo-nos com os seus jogos e

desvios. Mas também podemos, ao mesmo tempo, achar que há aí uma certa

esterilidade, que o tão apurado mecanismo labora no vazio, E quando digo «ao

mesmo tempo» quero dizer que me sinto, enquanto leitor, sincronicamente dividido

entre estes dois movimentos. Afinal, não é por acaso que a metáfora do «tricot”

e do bordado é das mais recorrentes, nesta poesia, para representar o trabalho

poético: um exercício de paciência.

Uma

noção de experiência, tal como ela foi posta em relação com a poesia por Dilthey,

no princípio do século XX, num célebre ensaio intitulado precisamente

Experiência e Poesia (Das Erlebnis und die Dichtung), poderia ser convocada com

pertinência para a leitura da poesia de Ana Luísa Amaral. Mas na condição de

formularmos também esta questão suplementar que a sua poesia suscita: existe uma

possibilidade, para a experiência vivida (a “Erlebnis” é geralmente traduzida

por «experiência vivida«), de se separar, de se libertar de nós próprios? Ou,

formulado de outra maneira: existe, para a escrita, um momento em que se pode

instaurar uma separação, um desvio, entre aquele que escreve e si mesmo,

enquanto objecto necessário da escrita?

Falar de quotidiano, de tom menor, das micrologias de diversas espécies (o

«realismo» que nasce da atenção ao detalhe e ao contingente), aproxima-nos de um

filão importante da poesia portuguesa recente. Mas a poesia de Ana Luísa Amaral

situa-se num outro campo: em vez de um «realismo» que desconfia das imagens, a

sua é uma poesia altamente imagética, para a qual, de resto, o mundo não é senão

imagens; em vez de uma poesia descritiva, a sua é uma poesia analítica, sempre a

decompor-se nos seus elementos, até ao ponto de se designar na sua materialidade

verbal, como neste poema: «Ah, o prazer do verso em movimento / lento, o til

beijando em fogo a mancha / do papel, que se arrepia ao longo / de mil gralhas.

O sentimento mútuo // e vagaroso: o ‘um’ feito com éle, / o ‘zero’ a servir de

ó, a letra que não sai (...)” (pág. 251). Esta atitude analítica traz a poesia

para o espaço da imanência, rente à experiência da vida quotidiana e rente à

própria experiência da escrita. Assim, em vez das tradicionais poéticas, temos

aqui a preferência declarada pelas gramáticas da poesia.

PÚBLICO, Mil Folhas

27 de Maio de 2006-05-29

A memória, doce catástrofe

Pedro Sena-Lino

Poesia Reunida (1990-2005)

AUTOR Ana Luisa Amaral

EDITOR Quasi

473 págs., 19,95 €

Quando o tempo e a distância recompuserem os nexos

cronológicos e temáticos que constituem o que é a geração de 1980 (a meu

ver, os nascidos entre 1951 e 1960, ainda marcados pela centralidade do discurso

literário na linguagem, e tendo nesse centro a poesia, a poesia personalíssima e

dialogante de Ana Luisa Amaral (n. 1956) ocupará lugar de destaque nesse

período. De facto, integrada na geração onde se incluem Adília Lopes (n. 1960),

Isabel de Sá (n. 1951), Amadeu Baptista (n. 1953) ou Jorge de Sousa Braga (n.

1957) sem esquecer um muito esquecido Alexandre Vargas (n. 1953)

distingue-se pelo tom serenamente trágico no diálogo com a memória.

Acontecimentos, revisitações, recordações regressadas em tom de aparição

concretizam-se numa espécie de anagnórise (reconhecimento) trágico mas

assumidamente sereno, num encontro com uma parte de si mesma, simultaneamente

revelação e compreensão:

O poema, lugar de encontro da dispersão da memória: esta

integração de uma biografia da memória, nunca em confessional exibicionismo,

mas sempre num discurso-percurso questionador (“Minha Senhora de Quê?”) percorre

os territórios dos espaços tempo perdidos: “Nada a quebrar o sol neste momento./

Nem chuva desviada de mil estrelas,/ nem vento de monção / Só tu que não!(...)A

música quebrada / Nada a quebrar o sol neste momento/

(...) Chega para

mil caos.

Chega para / miríades de vidro pelo chão / sem tecto, e em

cada uma: / o teu anti-reflexo?. Incorporando uma dimensão de experiência formal

e semântica (“espionagens verbais”), a poesia de Ana Luisa Amaral por vezes se

espraia discursivamente (fazendo lembrar Álvaro de Campos ou Jorge de Sena),

sobretudo quando percorre o quotidiano com uma ironia inteligente (os franceses

diriam “pincez-sans-rire”), ou as escadas perdidas dos territórios do amor:

“Hoje, a saudade de ti: punhalada / de tinta muito branca, / o cheiro do que é

novo, o cheiro da / doença a alastrar”.

Poesia que dialoga com gerações anteriores da poesia

portuguesa (Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner, mas que se ancora na poesia

anglo-saxónica pela sua contenção. E que, também, revisita lugares paralelos da

lírica feminina portuguesa.

“Revisitar os sítios do pressentimento”: o espanto

consigo, mordazmente terno, que traz a leitura da poesia de Ana Luísa Amaral.

Actual n.º 1847,

de 21-3-2008

A IMAGEM

E A VOZ

A poesia

de Ana Luísa Amaral nasce de uma matéria que é a do sentimento e a da memória

Entre Dois Rios e

Outras Noites

Ana Luísa Amaral

Campo das Letras,

2008, 128 pgs. € 10,50

Um motivo percorre

este livro e determina o seu horizonte: o da escrita que regista a

circunstância, que fixa a contingência como nota ou apontamento. Uma das secções

chama-se mesmo “Apontamentos Desiguais”. A poesia que tem origem neste processo

não aspira a projectar-se noutro tempo, foge de toda a essencialização e

permanece numa linha rasa e plana, sem uma elevação que a venha interromper.

Compreende-se assim o elogio da “música menor” que encontramos neste poema:

Até aquela letra

me seduz:

a música menor

que lhe sustenta

os pontos

quebrados pela

tinta,

pela luz:

pousares certos da

mão,

pensares incertos,

e carregadas

pausas (pág. 24)

Há aqui uma

atitude analítica que decompõe os gestos e as coisas e que nunca dá o salto para

a síntese e para a totalidade. Daí que o “escrever” que muitos destes poemas

tematizam não seja mais do que um anotar

aparentemente despretensioso, em que pode estar

mesmo em causa o instrumento técnico que realiza esse exercício:

Seguro esta caneta, escrevendo

por varanda de hospital. É bonita

a caneta, eu é que tenho estado

um

pouco mal.

Derramei-o por

sangue e tinta preta,

reencontrei

o sol, as borboletas roçaram-me

o seu pólen de veneno, salvou-me

um balão de horas e formol (pág. 49).

É preciso reparar, além disso,

que a digressão a que este registo convida acaba por se resolver num persistente

regresso à intimidade, a uma

relação entre pensamento e afectividade e,

até, a uma subjectividade romântica. O sonho,. a memória .e os dispositivos da

evocação são uma máquina de produção poética , de emergência de um discurso

imagético à medida da “rêverie” que está na base desta poesia. .Uma “rêverie»

controlada, sem exasperações surrealistas, que remete para

uma

serena dramaturgia da vida interior.

Tudo isto sem ênfase, sem elemento trágico, num tom que joga com a intimidade,

mas preservando a distância, isto é, sabotando-a.

Em termos que chegam a ter um efeito quase irónico:

No livro de registos desta noite,

ficou assinalada uma visita

de três desavisadas toutinegras,

sapatos de pelica,

e um morfeu a quem elas inspiraram

a comprar capa preta,

e que eu, quase a dormir, vi

transformado

em órfico poeta (pág. 23)

“Órfico poeta” é aquilo que Ana Luísa

Amaral não é. Podemos mesmo dizer que, relativamente à sua poesia, trata-se de

um modelo negativo. Na verdade, estamos nos antípodas de uma poesia órfica, Pelo

contrário, estamos próximos de uma poesia que segue o percurso da experiência

vivida, da sua contingência, das suas digressões, da sua matéria heteróclita.

O privilégio concedido ao sentimento e à memória assim como o triunfo da

intimidade e das pequenas coisas podem ser bem escutados num poema que se chama

“Unificações”:

Uma pomba passeia em Friedrichstasse,

numa Alemanha tocada

em unificação – e o que desejo unidos

são retratos

de coisas passageiras.

O poema começa com uma referência

histórica, mas imediatamente regressa a um nível do quotidiano e das evocações

pessoais. Não podemos dizer que não haja aqui muita perícia e, sob um certo

ponto de vista, um notável conseguimento. Mas há também, em igual medida, um

discurso que se esgota num efeito fútil.

António Guerreiro

EXPRESSO, Actual n.º 1935, 5 de Dezembro de 2009

Ana Luísa Amaral

Se Fosse um

Intervalo

Dom Quixote, 2009, 102 págs.

A sintaxe é aqui a grande questão.

António Guerreiro

A poesia de Ana Luísa Amaral sofreu, neste livro, uma acentuada inflexão:

tornou-se mais áspera, mais elíptica, e mais críptica. A sua matéria e os seus

modos de representação já não se exercem, como antes, rente à experiência da

vida quotidiana. Ela conduz-nos agora para um plano que nalguns momentos,

podemos mesmo identificar com o surreal (há, aliás, uma secção de cinco poemas

intitulada "Algumas Notas Surreais (Ou Não)". E, daí, a incidência no imagético

portador de estranheza e que abre para um outro tempo que não é o do aqui e

agora da contingência. Começa assim, um poema intitulado "Irei Agora carregar o

Tempo":

Irei agora carregar o tempo

de mil relâmpagos,

tempestades de agosto

e algum rio.

E nele falarei sem sequer trovas

Habitarei as coisas de tal forma

como a lareira esguia do meu lado,

o tempo carregado de chamas e de mim".

Esta poesia conta histórias, tem uma forte dimensão narrativa, mas ao mesmo

tempo aplica-se a sabotar a linearidade e a narratividade, E fá-lo, sobretudo,

através de interrupções e quebras sintácticas, de tal modo que o trabalho

poético consiste, em grande medida, numa espécie de desestruturação sintáctica e

numa ordenação que não deixam que se formem frases. Um exemplo.

Aqui, do lado esquerdo, avesso a tal,

que ele seja de mim,

tanto glória e futuro,

como um imenso muro de interpretação.

Ou então, docemente,

em constatação leve e inocente:

o lado esquerdo muito bem timbrado (...).

Ora, estes processos são criadores de dissonância. Isso, que resulta numa poesia

sintacticamente agreste, até poderia ser um factor interessante se não se

tornasse um modo exasperado, uma produção vazia que, noutro plano, tem a sua

correspondência em imagens como "luz diagonante" (pág. 9) e em versos que não

conseguimos ler sem um tremor e sem a sensação de uma queda: "

Ser-se-iam decerto

mais atentas,

mais reparantes dos pequenos

brilhos" (pág. 93); "

Ou então docemente,

em constatação leve e inocente" (pág 26).; "

Restam batatas de moldura crua" (pág. 49).