24-3-2001

ANA TERESA

PEREIRA

(n. 1958)

|

|

Ana

Teresa Pereira nasceu em 1958 no Funchal, onde vive. Em 1989,

publicou o seu primeiro livro, Matar

a Imagem, com o qual ganhou o Prémio Caminho Policial.

Em 1990 na colecção Campo da Palavra publicou o romance As

Personagens.

Estreou-se na literatura infantil com A Casa da Areia e A

Casa dos Penhascos, dando assim início a uma nova colecção

para jovens.

Desde o seu primeiro livro tem vindo a publicar regularmente. A

singularidade da sua temática e a concisão da sua escrita dão a

Ana Teresa Pereira um lugar próprio na literatura portuguesa

actual.

|

|

|

|

|

UMA

BIOGRAFIA LITERÁRIA

AINDA

há autoras discretas, que não se promovem nem deixam muito que as

promovam. Não caem nas malhas das estratégias de mercado a caminho do «best-seller»,

não aparecem em «cocktails» literários nem embarcam em «capelinhas».

Ana Teresa Pereira é exemplo de tudo isto.

Imagine-se

que, lá na sua ilha da Madeira, se limita a escrever, e a enviar-nos os

livros para que individualmente os descubramos nas livrarias. Nasceu no

Funchal, em 1958, deixou o estudo da Filosofia para se dedicar à prática

das Letras, tem já uma longa e variada carreira.

Estreou-se

com um romance policial - Matar a Imagem - premiado pela Caminho em

1989. Nele encontramos irrelevantes ecos biográficos. A heroína chama-se

Rita e abandonou um curso de Filosofia para assumir a tarefa de escrever: «Havia

nela um medo feroz da escrita, de cair no poço sem fundo que era ela própria.

O medo não era muito intenso nas semanas em que escrevia o livro na mente

e as cenas e as personagens se formavam e desfaziam, e nem sabia se tinha

um livro ou não.» (pág.11). Rita vai casar com David, apesar

das animosidades: «Sentiu naquele instante que o detestava

profundamente. A ele e ao que representava: um caminho certo, traçado,

paralelo aos outros.» (pág.15) - uma recusa que definirá todas as

suas heroínas. Para o evoluir desta história de morte e amor, com

vampiros e anjos, vai ser fundamental uma casa antiga, o mar, e o

nevoeiro. Para todas as outras também.

|

|

Bibliografia

A

Casa dos Penhascos – Editorial Caminho -

1991

A

Casa dos Pássaros - Editorial Caminho

1991

A

Casa das Sombras - Editorial Caminho

1991

Matar

a Imagem - Editorial Caminho

1989

As

personagens – Editorial Caminho - 1990

A

Casa da Areia - Editorial Caminho

1991

A

Última História - Editorial Caminho

1991

Num

Lugar Solitário - Editorial Caminho

1996

Fairy

Tales – Black Sun - 1996

A

Noite Mais Escura da Alma - Editorial Caminho

1997

A

Casa do Nevoeiro - Editorial Caminho

1997

A

Cidade Fantasma - Editorial Caminho

1993

A

coisa que eu sou – Relógio d'Água – 1997

As

rosas mortas – Relógio d'Água - 1998

O

rosto de Deus - Relógio d'Água

1999

Até

que a morte nos separe - Relógio d'Água 2000

Se

eu Morrer Antes de Acordar - Relógio d'Água

2000

O

Vale dos Malditos - Black Sun

2000

A Dança dos

Fantasmas -

Relógio d'Água

2001

A Linguagem dos

Pássaros - Relógio d'Água 2001

O ponto de vista dos

demónios -

Relógio d'Água

2002

Intimações da Morte -

Relógio d'Água

2002

Contos -

Relógio d'Água

2003

Se nos encontrarmos

de novo -

Relógio d'Água

2004

O sentido da neve -

Relógio d'Água

2005

O Mar de Gelo -

Relógio d'Água

2005

|

|

Na

obra de Ana Teresa Pereira repetem-se os cenários, e ainda os gestos, situações,

sentimentos. Há obsessões que se vão misturando, se tocam e trocam

refazendo-se noutras histórias, ou contando outra vez a mesma de outra maneira

- como a questão do duplo, mais evidenttte em As Personagens de 1990

(Caminho). O processo denuncia-se principalmente pelos nomes - vão surgir

Marisas, Dianas, Miguéis, vários David e Tom ou Charlie. Em A Última História

diz-nos sobre Patrícia: «Como se fosse escrever um livro e precisasse de

inspiração, de entrar num mundo oculto, desvelar a realidade por detrás da

pele das coisas. Tom ensinara-lhe que para escrever era fundamental afundar-se,

descer à cave. E não forçar nada, deixar o livro acontecer, formar-se por si.

Começar a escrever cedo de mais poderia originar um aborto. Uma massa informe e

repugnante na qual não se podia mais tocar.»(pág. 9) A metáfora da massa

a moldar associada à escrita será mais um «leitmotiv», que se expande e

inverte em textos posteriores.

Quanto

aos nomes, não respeitam géneros. Repetem-se numa colecção juvenil editada

entre 1991-92 (Caminho) que tem por base de título A Casa. São cinco: dos

Pássaros, dos Penhascos, do Nevoeiro, das Sombras, da Areia. Aventuras de

um pequeno grupo de cinco heróis - a invocar a famosa Enid Blyton: os irmãos

David e Cristina, a prima Mónica, o amigo João, e o cão Charlie. Os miúdos

desvendam mistérios por vários locais da ilha da Madeira. A mãe, Carla,

escreve livros. Em A Casa do Nevoeiro parece que se apaixona por um

pintor de anjos de nome Miguel.

Tom

é o protagonista de A Cidade Fantasma, passado em Londres (Caminho,

1993). Um escritor de policiais que vai casar com uma Patrícia. A mulher é

sempre «a mãe, a bruxa, a amante, a filha pequenina» como a psiquiatra

de Num Lugar Solitário, que lá mais para a frente se descobre chamar

Patrícia, ter uma irmã-duplo Micaela, e por paciente um pintor chamado Tom.

Uma história com capelas, a passar pelo Paul do Mar, como A Casa do Nevoeiro.

O

registo policial vai ser preterido nos livros seguintes. A Noite Escura da

Alma (Caminho, 1997) é o nome do terceiro e último conto que compõe o

volume. Juntam-se-lhe «O Anjo Esquecido» e «Sete Anos», a evoluírem para um

romance pautado pela música das Variações Goldberg. Personagens

principais - um Tom, aspirante a escritor, e Marisa, herdeiros de uma casa

antiga: «A presença da casa. A casa que os rodeava como uma concha,

observando cada um dos seus movimentos, ouvindo cada palavra.» (pág. 54).

A casa anima-se diante da paixão de Tom por Marisa. Esta tem um(a) duplo

chamado Patrícia. No conto final, uma Marisa-filha transfere a paixão pelo

pai-Tom para um namorado David.

A

envolver tudo em crescendo sub-reptício, o romantismo inglês e o universo pré-Rafaelita

naquilo que recuperam de medieval. Mas os ambientes sinistros e atmosferas

inquietantes evidenciam marcas e vestígios do gótico, às vezes transportados

para território nacional e tempos modernos, contaminados pelos filmes mais

recentes. Reveladas em epígrafe há as inspirações em Jorge Luis Borges,

Henry James, Truman Capote, Iris Murdock, Hitchcock - este último ironicamente

reinventado em «O Ponto de Vista das Gaivotas», um dos contos de Fairy

Tales (Black Son Editores, 1996), reeditado junto com Ghost Stories

em A Coisa que Eu Sou (Relógio d'Água, 1997). Uma experiência

interessante embora menos feliz, pois aqui, as redundâncias negativizam-se

podendo tornar alguns dos textos em rascunho de romances futuros. É demasiado

evidente a semelhança entre a anónima heroína de «Forget-me-not» e de As

Rosas Mortas. Para elas, e para Ana Teresa Pereira, escrever é «como

mergulhar as mãos em argila (algo de sensual e assustador), criar formas que

depois voltavam à massa amorfa, ao caos, ao início; e surgiam de novo, durante

algum tempo, revelavam-se, e desapareciam...» (pág.17).

Helena Barbas

EXPRESSO,

20-11-1998

ONDE MORA

XERAZADE?

Um livro

curioso, este que temos sobre a mesa: As Personagens, de Ana Teresa

Pereira. E também intrigante. Vejamos: o autor, o narrador, a personagem,

constituem uma tríade infernal, cada um deles deixando a cada passo de ser quem

é para ser quem não é, ou, afinal, talvez seja. Porque, inclusivamente, a

personagem que é, também, além de o ser, escreve e inventa as histórias nas

quais entra, e delas também é possível que saia para dar lugar a outro inventor

de histórias, que será igualmente narrador (e personagem!) numa história,

inventada por essoutra primeira personagem, a qual previamente saíra do enredo

para poder inventar a história...

Dito de

outra maneira: uma personagem lê um livro, no qual se conta que uma segunda

personagem está a ler um segundo livro, no qual se conta que outra personagem

está a ler outro livro, que é talvez o livro da primeira personagem que estava a

ler um livro, no qual... Um círculo irremediavelmente perfeito. Ou não? Seja

como for, é toda a fascinante ambiguidade do texto literário que está em causa,

é o mundo da imaginação e do imaginário que nos é revelado, conservando,

todavia, todo o seu mistério, toda a sua labiríntica irresolubilidade. Claro,

pensamos logo em Jorge Luis Borges e nas suas Ficções. Pois pensemos.

Também em Xerazade e as suas arabian nights, claro! São referências da

própria leitura. Como Henry James, aliás. Embora não referenciado, também por lá

paira e estende a sua sombra tutelar um Ray Bradbury de fantasmática

inquietação.

Se o leitor,

durante ou após a leitura, se predispuser ao devaneio decorrente, poderá admitir

que Xerazade, contadora e inventora de histórias que alguém por (para) ela

escreveu, resolve desvairadamente entrar nelas e transfigurar-se em personagem,

em Simbad, por exemplo, O qual, logo ali começa a contar a sua história, que é a

história de Xerazade ela-própria a contar a história de Simbad o Marinheiro.

Todos nós

somos personagens, afinal, cada um de nós não passando de mera projecção da

imaginação de alguém no pérfido deserto da esquálida realidade. Existiremos nós

porventura fora desse engenho matricial chamado Imaginação? Que o leitor, ao

entrar neste texto-labirinto, deixe de fora a esperança de quaisquer certezas.

Quem nasceu primeiro - a galinha ou o Ovo? Onde mora Xerazade?

Ana Teresa

Pereira, que subscreve a presente obra, já foi por duas vezes laureada. Pensamos

que bem mereceu.

F. B.

(Ana Teresa

Pereira. As Personagens. Lisboa. Caminho, Col. O Campo da Palavra. 1990.)

Recenseado por

Fernanda Botelho. in: Revista Colóquio/Letras. Livros sobre a Mesa,

n.º 115/116,

Maio 1990, p. 175.

Sobre Ana Teresa Pereira,

Se eu Morrer antes

de Acordar

Rui Magalhães

Os fantasmas da

origem

Rui Magalhães

Quando a ficção

vive na e da ficção

Anabela Sardo

Três

Leituras de Ana Teresa Pereira, a propósito da publicação de

ATÉ QUE A MORTE NOS

SEPARE e

O

VALE DOS MALDITOS.

Ana

Teresa Pereira: histórias de solidão e amor

Anabela Sardo

A

Irredutibilidade da Imagem

Rosário Gamboa

As

Palavras de Tom

Rui Magalhães

Duarte Manuel Carvalho Pinheiro,

Além-sombras: Ana Teresa Pereira. Tese. Universidade Fernando Pessoa, Porto,

2010. Lisboa, Fonte da Palavra, Novembro de 2011, ISBN 978-989-667-084-9

---. “Quando atravessares o rio:

A surdez das pegadas.” Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

da Universidade Fernando Pessoa (n° 5), 2008: 344-346. Online

aqui.

---. “O fantástico em Ana Teresa

Pereira.” Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Fernando Pessoa (n° 6), 2009: 10-16. Online

aqui.

---. “A linguagem dos pássaros: o

turbamento de Villalilla.” Actas do VI congresso nacional Associação

Portuguesa de Literatura Comparada/X Colóquio de outono comemorativo das

vanguardas." 2009.

Online

aqui.

.---.

“O fim de Lizzie e outras histórias.” Diário de Notícias (revista NS’) 3

de Abr. 2010: 56-57.

---. "Da outra margem do lago.”

Semanário Grande Porto. 13 Mai. 2011: 47.

---. “Geis, a maldição de um

regresso a casa.” Semanário Grande Porto. 08 Jul. 2011: 4. Online

aqui.

Pode ver outras páginas deste site sobre a Autora

aqui

e

aqui.

Esta última contém um

dossier com uma longa entrevista, extraídos do Público.

máxima

MÁXIMA n.º 232, Janeiro, de 2008, pags. 28 e 29

HISTÓRIAS SUBMERSAS

Apresentámos a autora às nossas leitoras

após a sua premiada estreia literária, que ocorreu em 1989. Desde então, Ana

Teresa Pereira tem-se dedicado apenas à escrita, criando um mundo singular e

misterioso. Com A Neve, conquistou o Prémio Máxima de Literatura 2007.

Por Leonor Xavier

A Neve é um romance? Uma

novela? Um conto? Uma prosa poética? A classificação do género deixa de ser

importante quando o texto alcança a harmonia da beleza, dimensão superior do

estilo literário. O livro de Ana Teresa Pereira, distinguido pela 15.ª edição do

Prémio Máxima de Literatura, teve a unanimidade do júri pela qualidade literária

da narrativa, pelo sugestivo desenho das personagens, pela harmonia do estilo,

no alinhamento da linguagem, pelo puro prazer estético dos sons e sentimentos

que oferece. Quem sabe se Ana Teresa terá sido inspirada pela sua terra de

nascer, o Funchal, para a talentosa simplicidade com que integra as suas

personagens no ambiente impressivo que as rodeiam. Na sua escrita, há as

sonoridades que fluem, os elementos que escorrem entre terra e céu, a

intensidade dos silêncios, a fertilidade da natureza.

Falante fluente de francês, inglês,

espanhol, italiano, alemão, sueco, terá evoluído por variados cenários do mundo

para a viagem interior que tão bem exprime na sua obra. Obra que tem sido

disciplina de uma vida exclusivamente dedicada à escrita. São mais de 30 títulos

de ficção publicados, e o romance de estreia, Matar a Imagem,

distinguido em 1989 com o Prémio Caminho de Literatura Policial, pela dimensão

do fantástico que envolve as suas personagens. Personagens como a misteriosa

menina, parceira visível ou imaginária da protagonista de A Neve. A

sensualidade está presente, intensa, na ficção de Ana Teresa.

Feliz pela edição do seu livro mais

recente, Quando Atravessares o Rio, Ana Teresa Pereira fala-nos agora um

pouco de si.

Tem uma

vasta obra publicada. Para si, escrever é dor ou prazer? É disciplina ou arte? É

um divertimento ou uma intervenção na realidade através da ficção?

No conto

The

Middle Years,

Henry

James escreve: “Trabalhamos no escuro, fazemos o

que podemos, damos o que temos. A nossa dúvida é a nossa paixão e a nossa paixão

é a nossa tarefa. O resto é a loucura da arte.” É assim que vejo o trabalho de

um escritor. Acho que escrevi dois ou três livros que me justificam. O que é

muito bom. Escrever como se cada livro fosse o último, aquele em que se joga

tudo. E, quando estamos em perfeita sintonia com o livro, a realidade começa a

ceder (são palavras de Borges). O mundo interior e o mundo exterior misturam-se

de uma forma perturbadora. Quando comecei a escrever Se Nos Encontrarmos de

Novo, compreendi muito cedo que o protagonista era o mesmo Byrne de

Intimações de

Morte. O

que me alegrou, porque tinha a impressão de não saber quase nada a seu respeito

(e eu tinha-me apaixonado por ele e pela Jane). Byrne, fisicamente, era o actor

irlandês Gabriel Byrrne. Revi alguns dos seus filmes, procurei fotografias dele

em revistas... Entretanto fui uns dias a Londres, queria passear nas ruas perto

da casa de Ashley, passear junto ao rio de manhã cedo, ver os “meus” quadros,

comprar livros na Marchpane. E uma noite fui ao teatro e o Gabriel Byrne

sentou-se ao meu lado. Quando mais tarde lhe disse que no meu livro ele estava a

escrever sobre Iris Murdoch, perguntou com naturalidade: “Tu leste

The Sea, the

Sea?”

Foi uma das noites mais estranhas da minha vida, a

noite em que encontrei a minha personagem... Depois não consegui escrever

durante meses. Mas quando recomecei, o livro estava transformado e o final era

diferente.

Como

descreve/define a sua escrita? A sua obra?

Como um longo livro

inacabado. Fragmentos de um palimpsesto. Há uma história submersa da qual tento

aproximar-me, por vezes há algo que se revela e desaparece logo a seguir. É

por isso que para escrever preciso de

chegar a um estado que é quase de consciência alterada (um estado de graça?).

Lembro-me de que passei meses a trabalhar em

A Linguagem dos Pássaros

e depois escrevi a primeira versão em

cinco dias. E essa primeira versão era o livro que eu conhecia, e ao mesmo tempo

era algo de novo, de desconhecido. Não sei bem se passei os meses seguintes a

trabalhá-lo ou a tentar percebê-lo. Cada um de nós tem uma mão de cartas, e é

com elas que joga eternamente. No meu caso, sempre repeti o nome das

personagens, os cenários, as referências. É

como se trabalhasse com um pequeno

número de actores: dou-lhes papéis diferentes, os cenários mudam um pouco...

Um único

livro?

Talvez por isso as repetições. Não

me importava de reescrever inteiramente um livro, mudando só algumas palavras.

Talvez uma única palavra. Mas se fosse a palavra certa... O meu cantinho, numa

remota estante, numa remota sala da Biblioteca de Babel.

Pode

dizer-se que o romance A Neve é prosa poética?

A Neve é um livro

muito cinematográfico. Um filme parecido com um sonho: o espaço, o tempo e a

identidade não têm qualquer consistência. É

um livro sobre um jardim. Um jardim de que

gosto muito, um lugar onde quase acredito na existência de Deus.

Porque se

fala de mistério, a propósito da sua obra?

Talvez porque não separo a

vida da literatura. Não me interessam os exercícios literários mas uma

experiência visceral. Nos últimos livros falo da relação entre a literatura e o

teatro (o cinema). Orson Welles disse numa entrevista que um escritor é como um

actor, tem a faculdade de entrar na pele da sua personagem e de a transfigurar

com o que pode dar de si mesmo. E, como uma personagem, o escritor pode seguir

por caminhos muito estranhos: a vereda que leva à mansão de Sunset Boulevard,

de Billy Wilder; as portas que se abrem para realidades diferentes, em

Inland

Empire,

de David Lynch. Pode ser uma experiência

limite, como em alguns filmes de Cronenberg: inventar uma realidade, vivê-la. E

as personagens de Cronenberg não voltam (não querem voltar) da sua viagem

interior. Acho que um escritor deve ter algo de suicida. Talvez só acredite nos

escritores que “acabam mal”. A alucinação como viso do mundo. Lembro-me de uma

noite, depois de terminar Se Nos

Encontrarmos

de Novo, em

que sonhei com Byrne e com uma frase dele, “tu és escura como a noite, como

Deus”. A impressão de passar a noite inteira a sonhar com essa frase...

Hã uma

escrita feminina?

A questão não é muito importante.

Um grande escritor, homem ou mulher, não se parece com ninguém.

Tem uma

influência inglesa na sua obra. Porque nasceu na Madeira e essa cultura está

próxima de si?

Não. Porque cresci no meio de

livros ingleses. Os vales perdidos de Enid Blyton, as casas de campo de Jane

Austen, a Cornualha de Daphne du Maurier, as ruas de Londres, escuras e cheias

de nevoeiro, dos policiais de Conan Doyle e John Dickson Carr. Acho que sempre

quis voltar a esses lugares. E o resultado é um mundo que não existe do lado da

realidade mas onde as ruas e as casas têm nomes ingleses.

Em pequena,

já escrevia? Queria ser escritora?

Aprendi a ler quando tinha

cinco anos e foi por essa altura que os meus pais me deram o primeiro gato. Os

livros e os animais. Escrevia histórias de todos os géneros, aventuras,

policiais, westerns.

E havia os filmes. Eu seria outra pessoa se não

tivesse visto The

Night of

the

Hunter, Gaslight,

quando era criança. Os meus livros são os meus

filmes.

Como foi o

ambiente em que nasceu e foi criada?

Um pai que me comprava livros e

gostava muito de cinema. Uma mãe muito bonita que gostava de flores.

Que

significado tem para si o Prémio Máxima de Literatura?

Foi algo de inesperado, mas

agradável. É

bom que o nosso trabalho seja reconhecido..

Jornal de Letras, Artes e Ideias

Ano XXVIII / N.º 988

13 a 26 de Agosto

de 2008

Ana

Teresa Pereira

O outro

lado do espelho

Maria

Leonor Nunes

No Outono sairá

O Verão Selvagem

dos Teus Olhos,

o novo livro que está a escrever e que agora “contamina” os seus dias. E até

esta entrevista, feita por mail, como adianta, também ela implicada na ficção,

resposta a resposta, ou no constante jogo de espelhos que é o mundo de

Ana Teresa Pereira.

Entretanto, publicou O Fim de Lizzie, duas histórias, o mesmo cenário, as

mesmas personagens para um ponto de vista sobre a obra de uma das mais

fantásticas escritoras contemporâneas.

Repetidas vezes,

as personagens entram em cena nos seus livros, passando algumas de história para

história. A sua escrita é um fabuloso teatro. De duplos, de identidades, de

obsessões, de lugares comuns como a casa antiga, o mar ou o nevoeiro. Ana Teresa

Pereira, 49 anos e mais de duas dezenas de títulos publicados em quase duas

décadas, pensa mesmo em determinados actores quando cria as suas personagens. Os

seus livros são cada vez mais feitos à imagem do cinema e inevitavelmente do seu

próprio mundo. Nunca separou a sua vida do que escreve. Duke Ellington é a banda

sonora do seu próximo romance, que se vai chamar

O Verão Selvagem

dos Teus Olhos,

seguindo o verso

do poeta irlandês Yeats.

O mundo de

Ana Teresa Pereira não é, de

resto, isento de qualquer coisa de insular. Nasceu em 1958, no Funchal, onde

vive, afastada dos centros literários. Não vai em alardes promocionais, não é

uma presença constante, nem sequer sazonal, nas páginas dos jornais e revistas.

Não figurará no rol dos escritores mais ou menos malditos que se recusam a ser

entrevistados e fotografados, mas não se livra de uma certa fama de

bicho-do-mato. E a sua escrita é verdadeiramente uma ilha na ficção portuguesa.

Estreou-se em 1989, com Matar a imagem, que ganhou o Prémio Caminho

Policial, mas a sua obra cruza também o fantástico ou o western. Até mesmo uma

incursão na Literatura Infantil, experiência qu hoje parece não rever com

agrado. É sem falsas modéstias que afirma que o que escreve é em si “um género”.

E assiste-lhe a razão.

Feliz o instante

em que decidiu largar o curso de Filosofia para se dedicar inteiramente à

escrita. E nunca quis outra coisa que não fosse escrever. Ao correr do tempo,

criou uma obra singular e inquietante, um estilo claro e reconhecível, um lugar

único na Literatura Portuguesa. As personagens, A Última História, Num Lugar

Solitário, Fairy Tales, A Noite Mais Ecura da Alma, A Cidade Fantasma, A coisa

que eu sou, As rosas mortas, O mar de gelo, O rosto de Deus, Quando atravessares

o rio, Até que a morte nos separe, Se eu morrer antes de acordar são alguns

dos seus livros. Recentemente acrescentou-lhes O Fim de Lizzie, uma

edição da Relógio d’Água (144 pp, 8 euros), em que juntou duas histórias já

anteriormente publicadas. Liga-as o mesmo elenco, o mesmo cenário e o mesmo

clima de todas as narrativas de Ana Teresa Pereira que, aliás, já anseia voltar

ao Kevin e à Lizzie, personagens dessas histórias, como a Kate ou o Tom, que vêm

de outras, nesse eterno retorno de que se faz a sua literatura. E pelo caminho,

quem sabe, poderá também escrever um livro sobre cinema. A epígrafe será de

Truman Capote: “Gosto de ti porque és tonta e só sabes da vida o que aprendeste

nos filmes.” Mas não faz planos, assegura, porque “cada escritor tem os livros

contados”, como já escreveu num dos seus romances.

Jornal de Letras: Ao

fim de 20 anos de Literatura e de duas dezenas de livros publicados, construiu

um universo ficcional raro, singular, inquietante e reconhecível: Qual o seu

mistério?

Ana Teresa

Pereira: Há escritores que tentam reproduzir o mundo exterior, outros que

têm um mundo próprio. Eu acho que sempre tive facilidade em aceder ao meu mundo

interior. O outro lado do espelho. O tempo, o espaço e a identidade não têm

qualquer consistência. As leis são as do inconsciente, a omnipotência do

pensamento, a compulsão à repetição. O efeito pode ser “unheimlich”, algo que

deveria ficar escondido mas vem à luz. Nunca separei a minha vida da escrita.

Acho que o escritor deve dissolver-se naquilo que escreve. Nenhuma separação,

ainda que se torne perigoso.

Em que sentido?

O livro que

estou a escrever,

O Verão Selvagem

dos Teus Olhos,

(um verso de

Yeats), contamina a realidade, os meus sonhos, esta entrevista.

O escritor volta

sempre ao local da criação, das histórias, das personagens que cria?

Sempre voltei

aos livros e aos filmes. O vale maldito de Enid Blyton, a casa na árvore de A

Harpa das Ervas, o banco de madeira que surge em vários contos de Henry

James. A rua escura onde Lillian Gishe Robert Mitchum cantam o mesmo hino, a

casa de Londres onde Ingrid Bergman enlouquece aos poucos, enquanto Charles

Boyer se afasta no nevoeiro, o hotel de S. Francisco onde Kim Novak volta de

entre os mortos para os braços de James Stewart. Acontece o mesmo com os meus

livros.

O que a faz voltar

sempre aos lugares da sua ficção?

Eu estava

apaixonada por O Mar de Gelo, as personagens, os lugares, a atmosfera, e tinha

de voltar. Estava apaixonada por Tom, queria vê-lo mover-se, agir, falar. Sentia

a falta de Kate, a sua forma de andar, a sua paixão, até o seu perfume. E voltei

àquele mundo em Quando atravessares o rio. Já tinha acontecido antes.

As duas histórias de

O Fim de Lizzie já tinham sido publicadas? Por que razão as quis juntar

neste livro? São a mesma realidade, a mesma história?

Gostava muito de

Numa manhã fria. O prazer de contar uma história, na verdade duas

histórias que se excluem uma à outra: se Kevin tem razão, a história de Lizzie é

falsa, e vice-versa.

A questão é do ponto

de vista?

Há duas

realidades possíveis e nunca sabemos qual delas tem a ver com o mundo exterior.

Eu mesma não o sei, ainda que tenha uma ideia. Como em A Volta do Parafuso,

de Henry James, temos somente o ponto de vista de uma personagem, e não fazemos

ideia do que está realmente a acontecer. Depois, escrevei O Fim de Lizzie.

As mesmas personagens, o mesmo cenário, e de novo o ponto de vista de Kevin. Não

sabemos a partir de que momento ele começa a alucinar. Mesmo se alguém está a

enlouquecer, essa é a sua realidade. Posso continuar a escrever estas histórias

indefinidamente. Também me interessa a fragmentação da identidade. Há quatro

personagens, mas talvez sejam só três, ou duas, ou talvez Kevin esteja sozinho

em Wistaria Hall e tudo o mais seja o seu sonho. Sozinho num mundo povoado pelas

suas criaturas. Um mundo sem fronteiras visíveis entre a realidade e a

alucinação.

O que lhe interessa

na desdobragem ou na ideia de duplo, muitas vezes presente nos seus livros? A

questão da identidade é para si central?

O duplo, a

fragmentação da identidade, estiveram sempre lá. Nos meus últimos livros, O

Mar de Gelo, Quando Atravessares o Rio, quando as personagens não estão a

representar, não estão a escrever, não fazem a menor ideia de quem são. É quando

estão a trabalhar, quando fingem ser outra pessoa, que têm um vislumbre de quem

realmente são.

A impossibilidade do

amor, é sobre isso que essencialmente falam as suas histórias? Ou na mesma

medida da impossibilidade da realidade e da compreensão do mundo?

Eu não sei (não

faço a menor ideia) de que falam as minhas histórias. Não me diz respeito. As

personagens existem, e caminham, e perseguem-se, e procuram alguma coisa, a

identidade perdia, a redenção, talvez. E depois há o inconsciente do livro, o

livro é algo de vivo, com uma existência própria, atravessado por correntes

subterrâneas. Eu limitei-me a escrevê-lo.

Tudo se joga sempre

entre a realidade e o sonho? De outra maneira, entre a realidade e a ficção?

Orson Welles

disse que um escritor é como um actor, entra na pele da sua personagem e

alimenta-a por dentro. Quando estamos em total sintonia com o livro, a realidade

começa a ceder. É de magia que estamos a falar.

Um jogo de máscaras

Há personagens que

deambulam pelos seus livros, passam de história em história, e sendo as mesmas

são outras e sendo outras são as mesmas? Porquê?

Em especial nos

últimos anos, os meus livros são muito cinematográficos. Tenho um pequeno grupo

de actores, e eles representam as personagens, de certa forma são as

personagens. Kevin é Kevin Bacon, Lizzie é Michelle Pfeiffer no tempo de Os

Fabulosos Irmãos Baker. Um pequeno grupo de actores que passam de um livro

para o outro, como se trabalhassem num teatro, sempre o mesmo; de vez em quando

lembram-se da peça que representaram antes; como o velho actor de The Dresser,

pintam a cara de negro para representar o rei Lear. E vão continuar a

representar, mesmo quando eu não estiver aqui. Talvez repitam as mesmas peças,

noite após noite, após noite.

Será por

acaso que tem um livro chamado As personagens? As personagens são

fundadoras do seu universo literário? Que relação mantém com elas?

É uma relação estranha, a que tenho com as minhas personagens. Nos últimos

anos conheci dois actores que são actores nos meus livros. Gabriel Byrne e

Jeremy Irons. O primeiro de uma forma muito estranha, ficámos ao lado um do

outro num teatro de Londres, quando eu estava a escrever Se Nos Encontrarmos

de Novo, em que ele era o protagonista. E Jeremy Irons estava a representar

Embers quando escrevi Quando Atravessares o Rio. O livro já existia, a trama não

mudou nem um pouco, mas eu não consigo imaginá-lo sem o encontro com “o meu Tom”

na vida real.

Transfere para elas

alguma coisa de autobiográfico?

É um

lugar-comum, mas tudo o que escrevemos é autobiográfico. E se não temos os

actores para representar os outros papéis, arrancamo-los de nós mesmos. É um

jogo de máscaras e de espelhos, e é sagrado.

Qual foi a

primeira personagem da sua escrita? Ainda a visita?

Um homem velho numa biblioteca; uma rapariga que se perde nas ruas numa noite de

nevoeiro e encontra uma loja ainda aberta.

Há outras

“personagens” que atravessam os seus livros: a casa, o nevoeiro… Porquê?

Há pouco tempo

reli Rebecca, de Daphne du Maurier, e tive, mais uma vez, a impressão de

voltar a um lugar que conheço muito bem: a alameda de rododendros, o quarto

fechado onde alguém muda as flores das jarras todos os dias, a enseada com a

casa de barcos. Acontece o mesmo com alguns dos meus contos. Há lugares que já

existem dentro de nós, Gaston Bachelard escreveu sobre isso, nós subimos sempre

a escada que leva ao sótão, descemos sempre a escada que leva à cave, o quarto

no fundo do corredor tem sempre três degraus…

Em que medida são

reflexo da sua geografia pessoal?

Estes lugares

têm a ver com a infância. Se há neve, e nevoeiro, e casas misteriosas na nossa

vida e nos nossos primeiros livros, ficamos marcados para sempre.

A ideia de criação é

também muito presente: por que razão muitas das suas personagens escrevem,

pintam? É um outro jogo de espelhos?

As minhas

personagens fazem aquilo que me interessa, aquilo que compreendo melhor. E de

certa forma criam-se umas às outras e ao que as rodeia, “they do it with mirrors”.

Estão apaixonadas pela beleza das superfícies, mas conhecem profundamente o lado

escuro das coisas.

É certo que se deve

“amor” ao que se cria? É essa a relação com a sua escrita?

Quando era

criança, só me interessavam os livros em que o autor gostava das personagens. O

que me fazia gostar muito de Enid Blyton e detestar a Condessa de Ségur. Eu não

mudei muito. É um dos motivos porque amo os “meus” escritores e desprezo quase

toda a ficção portuguesa. Mesmo quando escrevemos sobre um criminoso ou um

monstro, teos de sentir alguma ternura por ele, alguma compreensão, afinal ele

está em nós.

Aprender com Borges

Por que é que a

pintura ou a música são tão fortes no seu universo?

Pintura, música,

cinema. Sempre foram.

Também pinta? Qual a

sua relação com a pintura?

Não tenho

qualquer talento. Mas quando o faço sou ainda mais obsessiva do que ao escrever.

A pintura de

Kokoschka representa bem a sua atmosfera literária?

Gosto muito de

Oskar Kokoschka. Acho que a mente de Kevin se parece com aquelas pinturas.

Rothko, a certa altura. Whistler. Uma personagem de Quando Atravessares o Rio

viajava para ir ver os quadros de Van Gogh em Amesterdão, os quadros de El

Greco em Madrid. Eu compreendo isso.

E a música?

Variações Goldberg são da sua preferência? Bach? Os outros? Ouve música

enquanto escreve?

Nos últimos

tempos, quando imagino os meus livros, é como se estivesse a preparar um filme.

Há os actores (e quando um actor substitui outro, tudo muda à sua volta), os

cenários e a banda sonora. Muitas vezes, são bandas sonoras de filmes. Em O

Mar de Gelo a banda sonora de Million Dollar Baby, em Quando

Atravessares o Rio a de Pride and Prejudice. No livro que estou a

escrever agora, Duke Ellington.

Nos seus livros

também há um rasto permanente de outros escritores.

De certa forma,

queremos reescrever os livros que nos tocaram. No meu caso, A Aventura no

Vale, A Intrusa, A Volta d Parafuso, A Árvore da Noite… E os filmes, A

Noite do Caçador, Matar ou Não Matar, À Meia Luz, Vertigo… E como não é

possível, a não ser que nos transformemos em Pierre Menard (e mesmo ele não

conseguiu), criamos um mundo que nunca existiu antes, onde nos podemos oerder de

novo, e ser felizes, ou infelizes, como fomos uma vez.

O seu lastro literário é essencialmente anglo-saxónico: porquê?

Borges dizia que

tinha nascido numa biblioteca inglesa. Eu também. Não sei se é visível a

importância que Borges teve para mim, aprendi com ele a escrever sobre livros

que não existem, sobre filmes que não existem. Uma vez escrevi uma crónica sobre

ele e mencionei um livro que não existia, e creio que ninguém deu por isso.

Já experimentou o

policial, o fantástico, a literatura infantil: sente necessidade de experimentar

diferentes registos? Qual aquele em que se sente mais à vontade?

Pode parecer

pretensioso, mas acho que os meus livros constituem um género.

Há quem

detecte uma marca «gótica nos seus livros. Concorda?

Talvez. No filme Sunset Boulevard, quando William Holden segue pela alameda que

leva à mansão, está a passar para um mundo diferente. Acho que isso acontece nos

meus livros. Uma velha casa com um lago (ou uma piscina) à frente, duas casas

iguais em frente uma da outra, uma biblioteca com uma lareira acesa, duas ou

quatro personagens...

Também há quem a

considere sobretudo uma escritora de policiais: assenta-lhe a classificação?

Eu gostava

muito. Mas nunca poderia escrever um livro tão com como O Enigma da Cripta,

de John Dickson Carr, A Mulher Fantasma, de William Irish, A Máscara

da Desonra, de Minette Walters.

Livros feitos de tempo

Quando começou a

escrever? Ainda na infância?

Não me lembro de

um tempo em que não escrevesse. Comecei a ler muito cedo e escrevia aventuras,

histórias policiais, westerns. Era um jogo como os outros.

O que a levou a

estudar primeiro Filosofia? E depois a trocá-la definitivamente pela escrita?

Compreendi que

tinha de fazer muitas coisas diferentes, ter experiências diferentes, antes de

ser escritora. Mas sempre quis escrever.

Escreve sempre,

todos os dias?

De forma alguma.

Marguerite Yourcenar disse que o essencial não é a escrita, é a visão. Mas para

merecermos a visão é preciso muito tempo. Os livros são feitos de tempo. Temos

de ler, ver filmes, amar alguém ou alguma coisa, viajar, quem sabe encontrar as

nossas personagens… e, acima de tudo, esperar. É preciso descer muito fundo para

chegar ao lugar onde o livro se forma. Quando me sento para começar a escrever,

o livro já está terminado mentalmente.

É a

literatura que a ajuda a «atravessar a noite?

Os livros, os filmes. Quando comecei a escrever, pensava que os meus livros iam

ficar, que iam ser traduzidos, enfim... Agora sei que isso não vai acontecer. O

Cristopher Hampton não vai escrever uma peça baseada num livro meu, o David

Cronenberg não vai fazer um filme... Talvez não passe o resto da minha vida a

escrever, mas a fazer outra coisa. Mas continuarei a ler Richmal Crompton e

William Irish, e a ver os filmes de Nicholas Ray e Hitchcock. Para atravessar a

noite.

Porque escolheu

viver no Funchal?

Acho que viver

no Funchal é melhor do que viver em Lisboa. Na verdade, gostava de passar o

resto da minha vida noutro país, a Irlanda, por exemplo.

Parece

isolar-se deliberadamente na sua ilha, afastando-se da chamada vida literárias.

Parece também avessa a todas as artes do marketing, aos lançamentos e palestras:

porquê? É uma escritora enigmática ou simplesmente preza a discrição?

A vida é demasiado curta para fazer coisas que não me agradam."

|

A

ordem do caos

Um romance de amor e morte, da vingança

das forças da terra e da lua

AS ROSAS

MORTAS, Relógio de Água, 1998 ---

NESTE último

livro de Ana Teresa Pereira, o seu primeiro romance pela extensão, e não

policial pelo registo, culminam todas as obsessões e estratégias até

aqui exploradas por esta autora, fértil pelo modo sempre diferente como

no las apresenta.

A

inspiração britânica evidencia-se logo na capa - o quadro The Day

Dream (1880), onde Dante Gabriel Rossetti usou como modelo Jane Burdon,

depois Morris. A influência de Rossetti prolonga-se texto adentro, num

poema citado: «I have been here before» («Sudden Light») a

sugerir a ligação entre os amantes vinda de vidas anteriores. E começa

assim o primeiro capítulo: «É a primeira vez que nasço como mulher.

Há ainda em mim um rasto de bicho, um rasto de nevoeiro.» Esta é a

protagonista, pintora e modelo de si própria, também escultora: «Vesti

a T-shirt branca de trabalho e sem tomar duche fui para o atelier. Ao fim

de algumas horas, o ser que me saiu das mãos era o mais horrendo de

todos, e ao mesmo tempo o mais comovedor. Fiquei a olhá-lo durante algum

tempo e depois enterrei os dedos na massa mole até desfazer a figura por

completo» (pág. 67). Pela redundância da roupa e dos gestos,

entende-se que seja a figura do prólogo, onde a escultura se transforma

em bruxaria, ironizadas como duplicação do acto criador genésico: «A

mulher procurou qualquer coisa no bolso da camisola: uma minúscula bola

de pêlos de gato e duas penas de pássaro. Mergulhou as mãos na terra,

tirou um pedaço de lama e misturou-a com as folhas, as flores, os pêlos,

as penas. Os seus dedos ágeis amassaram por momentos aquela matéria, e

começaram a modelar uma figura» (pág. 13). Esta mulher que trabalha

o barro, acaba também a modelar à sua maneira os seres humanos e os seus

destinos. Chama-se Marisa. Conhece Paulo, aspirante a poeta, numa exposição

sua: «Ele ficou perturbado a primeira vez que o trouxe a casa. A minha

casa, no centro do meu jardim murado. Os hotéis (...) aproximam-se com

uma rapidez terrível, mas ela está ali, ainda sozinha, as árvores

protegem a sua intimidade. É enorme e parece-se com uma gravura antiga,

com manchas do tempo, com a beleza um pouco triste do tempo e do

abandono./ Um velho castelo» (pág. 26). Um castelo assombrado para

uma princesa-bruxa. Paulo começa a ser arrastado para o mundo de Marisa,

a mulher-elfo que se pinta envolta em nevoeiro, monstros e asas de pássaros.

«Os pássaros dormiam nos seus ninhos e os monstros no fundo das

cavernas, no ventre da terra. Tudo estava igual. Mas ele transformava-se,

lentamente... e tinha medo, tanto medo./ E não me acreditava quando lhe

dizia que devia deixar a metamorfose ir até ao fim» (pág.63). A fé

de Paulo não lhe dá forças para vencer o medo nem os monstros, e

recorre à ciência. Entrega-se nas mãos de Miguel, um psiquiatra com

nome de Arcanjo. Mas Miguel não reconhece a diferença entre «a doença

humana e o toque dos deuses» e, apesar do seu nome, não sabe falar

nem reconhecer a linguagem dos anjos e dos pássaros. Marisa define-o: «o

'sujeito suposto saber', o 'médico da alma', cheio de segurança, pronto

a perceber o amor e o ódio, a explicar o suicídio, a desfazer de uma

palhetada a existência de Deus ou o medo da morte, o 'sujeito suposto

saber' que tanto pode receitar um ansiolítico como electrochoques»

(pág. 201). Por oposição, parte deste romance ecoa e inverte a intriga

de Num Lugar solitário - em que Ana Teresa se debruça sobre a

relação médica-paciente durante e depois da análise. E também aqui

ataca a situação de «transfer», embora sendo outra a tónica, e mais

elaborado o modo.

Miguel

é casado com Helena, formando ambos o segundo par da história. Um casal

burguês exemplar, com vida, filhos e uma casa exemplares. Solar. Helena: «não

sonhava com répteis e serpentes, e se sonhava esquecia os sonhos, aquela

mulher não tinha nada a puxá-la para baixo, para o caos, vivia à superfície,

vivia na luz, na segurança» (pág. 91). E também eles vão ser

contaminados pelo mundo lunar de Marisa.

O

romance vai evoluindo a explorar - nunca de forma primária - a luta entre

o solar e o lunar, encenando os antagonismos entre duas ordens de valor

igual e sinal diferente; a impossível pretensão de o primeiro entender o

segundo com regras e normas suas; a força persistente do segundo em

exigir o cumprimento das suas leis inexoráveis. Mesmo a Marisa, que no

final invoca de novo a tradição inglesa, identificando-se agora com a

figura feminina da «Lady of Shalott» de Tennyson - a mulher encerrada na

torre do seu castelo, que só podia olhar o mundo por intermédio de um

espelho. Nele vê Lancelot, por quem se apaixona. Vira-se. O espelho

quebra-se, e cai-lhe em cima a maldição que a prendia, e que ela própria

ignorava qual era. E por aqui, o prólogo revela-se também como epílogo.

Dedicado

aos gatos, o livro apresenta-se dividido em quatro partes. Cada uma delas

vai buscar o nome a uma das cartas do Tarot: o Louco, a Grande

Sacerdotisa, os Amantes e a Lua. Um outro espelho. Ou a ordem possível ao

caos.

HELENA BARBAS

EXPRESSO –

15-8-1998 |

O

desejo não resulta

A

literatura de quiosque paredes-meias com a erudição

Fátima

Maldonado

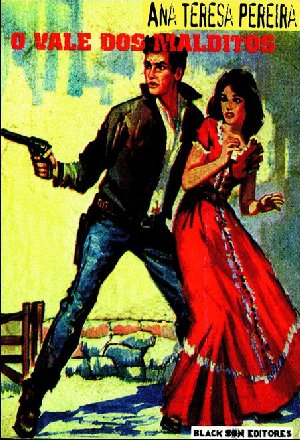

O

VALE DOS MALDITOS

de

Ana Teresa Pereira

(Black

Sun Editores, 2000, 76 págs.)

|

Ana

Teresa Pereira é um caso bem interessante na literatura portuguesa, que vive de

enfatizações, equívocos e tragédias e cresce quase por inteiro à sombra das

instituições. Com ela passa-se tudo num plano aparentemente mais minimalista.

Mas o universo literário em que se desloca é de reflexos que se interpenetram

e desdobram e repartem até se estilhaçar o estanho que os conteve.

Deste modo

tudo se adensa, muito mais complexo do que ao primeiro relance poderia supor

alguém desprevenido.

|

|

|

A

sua estrada é recta pelo menos desde o primeiro livro que dela li, Matar a

Imagem, que em 1989 ganhou o Prémio Caminho de literatura policial. Já lá

estava tudo: a erudição (acaba por não irritar e até se torna bem compensatória

nesta casa do mundo onde à degradação comum se chama agora divertimento), a

neurose elegantíssima, a obsessão vampírica, a fixação no duplo, o snobismo

wildiano. E ainda o interesse pela cultura popular, que não é incompatível

com o resto, antes desejável num território tão contaminado pelas várias

burocracias da escrita. «E anos mais tarde lera o mais estranho dos policiais

(talvez porque não era um policial): Married a Dead Man, um jogo no qual os

dois jogadores perdem. Irish, infeliz e alcoólico, fechado no seu quarto

durante anos, Irish que queria escrever como Fitzgerald. Não fora um Fitzgerald

mas criara um universo que não se parecia com coisa nenhuma», conta em Matar a

Imagem.

Examinar

o percurso desta escritora de trás para diante, começando pelo policial e

acabando no que julgo ser o seu último livro, O Vale dos Malditos, Black Son

Editores, surpreende. Aconteceu-me já estar um pouco saturada dos livros em que

ela fazia suceder num alucinante projectar a casa eterna habitada por seres maléficos,

paixões deletérias, sangue e perfume de rosas e sempre a mesma narcisíssima e

anoréxica criatura. Mas quando, de repente, surge este «western» como deve

ser - capa a rigor de Paulo Scavullo -, com uma citação de William Blake a

abrir: (...) «Some are Born to sweet delight,/ Some are Born to Endless

Night», é uma delícia. Porque a

história é boa, tão boa que lembra ao longe Duelo ao Sol. Mas em O Vale dos

Malditos o casal proscrito ficará junto para sempre, de certeza para sua

infelicidade perpétua. Felizmente a boa rapariga morre, evitando assim que Tom

Stuart, o herói, se estabeleça e integre o rebanho. E há também um bandido

que não é o que se esperava e um clima de híbrida ascendência - Tom Stuart

é meio índio, como convém aos bons vilões e incapaz de afectos como também

é costume.

O

mais interessante de tudo isto prova a capacidade de Ana Teresa Pereira renovar

géneros inoculando-lhe sangue fresco. O que é entre outras uma das características

que a literatura exige para não desmaiar. E nesta pretensa obra revivalista,

ela consegue, sem quebrar a estrutura clássica do livro de «cowboys» que se

comprava por 25 tostões nos antigos quiosques, pôr o herói/vilão a ler

William Blake, invertendo-lhe o destino de rude macho e instilar já perto do

fim um clima donde os corvos de Edgar Poe não estão ausentes. Ou seja, obrigar

o romance popular a conviver paredes-meias com os suportes da literatura fantástica

sem quebras de ritmo ou dissonância. Grande lição para os paladinos da

literatura extática. E quem defende que a cultura popular é incompatível com

a erudição deveria limpar-se a este guardanapo, para acabar num registo vulgar

de Lineu, como se diz nos relatórios das autópsias.

EXPRESSO,

20-1-2001

A

CEGUEIRA DOS SERES APAIXONADOS

|

Até

que a morte nos separe - Relógio d'Água, 2000, 100 pags.

A

novela de Ana Teresa Pereira, “Até que a morte nos separe”, tem o

sonho e a memória cinéfila dos amores malditos

Até

que a morte nos separe, novela de Ana Teresa Pereira, está para a

literatura portuguesa como a doçaria para a culinária: à primeira

vista, trata-se de um tipo de alimento pouco substancial; depois, quando

se prova, descobre-se que teria mais calorias do que seria previsível. E

não é apenas o valor alimentar que se evidencia na leitura. As

sobremesas parecem simples de fazer, mas, como qualquer gastrónomo sabe,

exigem verdadeiro talento. |

|

A

novela tem o ingrediente da simplicidade, mas daquela que é mais difícil de

conseguir. O ambiente é do cinema negro americano, a chamada “Série B”,

mas também o dos policiais de Raymond Chandler e dos diálogos poderosos de

filmes como Johnny Guitar, Vitória Anarga, Cega Paixão, Ter ou não Ter,

Difamação, etc. São estes os territórios em que se movem as criaturas etéreas

da história, imagens a preto e branco que sustentam um livro onírico, em que o

leitor é inundado de fortes e simples sugestões poéticas.

Tom

Stuart, Tenente do Departamento de Homicídios, conhece uma mulher num bar e

enamora-se dela: “Pareces um anjo. Um anjo negro”, diz Tom, que imagino como

Robert Ryan, em On Dangerous Ground (Cega Paixão), o filme de Nicholas

Ray (que a autora refere explicitamente no texto); ela, Patrícia (Ida Lupino?),

também possui um segredo. Depois, há a filha cega do tenente e o mistério

obscuro que envolve todas as figuras.

Enfim,

o dispositivo de história policial entrelaça-se com a memória cinéfila. Esta

novela melancólica encena personagens perdidas no labirinto do amor e no medo

da morte dessa paixão cega. A imaginação da autora é visual, recheada de

referências culturais a livros, pinturas e filmes. O excesso desses pormenores

é, aliás, o defeito visível da obra. A repetição de personagens a ler

livros ou a recordar películas, citando passagens dos mesmos, lembra um pouco a

interferência do árbitro num bom jogo de futebol. Até que a morte nos

separe é um texto suficientemente culto e sensível para dispensar metade

destas demonstrações de erudição.

O

defeito (que não passa, afinal, de uma impressão muito subjectiva deste

leitor) torna-se quase irrelevante numa novela tão bem escrita. Os textos do prólogo

e do epílogo são duas pequenas maravilhas, de grande beleza, quando se lêem

em voz alta: “Agora sei que o amor existe, conheço o rosto dele, os seus

olhos, o seu corpo, sei que me ama. E tenho medo dele, como sei que ele tem medo

de mim, porque somos o lado negro um do outro, o rosto da morte um do outro”.

Este é apenas um exemplo que mostra o cuidado da prosa. E muitas outras

passagens podiam ter sido escolhidas.

Os

diálogos são irrepreensíveis e recheados de frases conseguidas; as

personagens possuem complexidade e espessura; a história flui e o texto lê-se

sem esforço, apesar da profundidade das ideias. Enfim, o livro de Ana Teresa

Pereira brilha de fantasia, num clima de fatalidade e sonho.

LUIS

NAVES, em Diário de Notícias, 28-1-2001

A

CASA DOS ESPELHOS

| |

|

A

OBRA DE ANA TERESA PEREIRA TEM VINDO A AFIRMAR-SE DESDE 1989, DATA

DA PUBLICAÇÃO DO SEU PRIMEIRO LIVRO COMO UMA DAS MAIS

INTERESSANTES E MULTIFACETADAS DO ACTUAL PANORAMA LITERÁRIO PORTUGUÊS.

UTILIZANDO A MATRIZ POLICIAL, DO FANTÁSTICO, DO LIVRO PARA CRIANÇAS,

ATÉ AO MAIS RECENTE, COM UMA INCURSÃO AO UNIVERSO DOS WESTERNS,

A AUTORA MADEIRENSE CONQUISTOU UM PÚBLICO FIEL E SOBRETUDO UM

TERRITÓRIO MUITO PRÓPRIO, COM TEMAS FORTES MUITO SEUS, E UMA

CAPACIDADE INÉDITA DE REVITALIZAR GÉNEROS OU SUB-GÉNEROS. NO

ENTANTO, ESSA DIVERSIDADE DE ENQUADRAMENTO NÃO RETIROU UMA LINHA AO

QUE É O VEIO DE FUNDO DA SUA AVENTURA COMO ESCRITORA, “ PORQUE

TUDO NO UNIVERSO ESTAVA ESCRITO, OU ANTES, TUDO ERA UMA ESCRITA”,

OU TALVEZ PORQUE “ALGURES NO UNIVERSO A SUA VIDA ESTAVA ESCRITA, E

TALVEZ FOSSE ASSIM UM DESENHO PARECIDO COM UMA CONSTELAÇÃO”.

|

|

|

| |

|

O jogo da escrita, o prazer dos reflexos para sempre sublimados, o

permanente reenviar para uma referência literária ou cinematográfica

constituem-se nela como materiais de feitura de um mundo

aparentemente encerrado em alguns tópicos reconhecíveis, mas que

se desdobram constantemente como imagens de imagens, num número

infinito de variações que só duplo espelho permite e afirma. Uma

casa, um casal, uma situação nunca inteiramente clara, um sonho,

um mistério, um desejo fundo e inatingível, uma reminiscência,

tudo se conjuga para dotar os seus livros de uma atmosfera única,

onde os ecos de histórias fantásticas, sombras animadas pelo luar

cobram vida e se transformam numa paisagem sempre a mesma, mas

sempre nova. É como se um olho se movesse procurando novos ângulos,

ou uma câmara captando novos contornos adivinhados, perseguidos,

temidos.

“Aquilo

não era felicidade, era outra coisa, sentia-se plena, e vazia, era

o mesmo, sentia que o seu corpo estava dentro do ovo, inseparável,

de tudo o resto, e o seu corpo era também aquilo que nela não era

corpo. E tudo o que ela era não tinha grande consistência,

esbatia-se no resto, o mundo passava por ela como se não estivesse

ali, como um sopro... e não havia distância porque não havia

separação, só a unidade, a presença absoluta”. A citação é

longa mas vale todo um programa, uma demanda, um objectivo que se

antevê mas que dificilmente se alcança, porque a matéria humana

lhe opõe resistência.

Essa

resistência tem a consistência dos sonhos e do luar, por isso o

que esta escrita vê no mundo é apenas um indício do que se

procura e nunca o derradeiro traço que se compõe, para ser

revelado noutra ocasião, quando a constelação assim o permitir.

Universo onírico e fantasmático, o mundo de Ana Teresa Pereira faz

despertar as páginas que escreve como se já estivessem escritas

antes da inevitável solarização, é um mundo do que há-de ser

porque tem de ser, um mundo que está à distância de um reflexo. E

porque no mundo dos reflexos tudo é possível, eis como o engano

nos aproxima da tal presença absoluta que nos espera e nos chama.

O Vale

dos Malditos,

Black Sun Editores, 2000

Se eu

Morrer antes de Acordar, Relógio d’Água, 2000

Até

que a Morte nos Separe, Relógio d’Água, 2000

José

Guardado Moreira,

em

LER,

Livros e Leitores n.º 50, Primavera 2001

|

|

|

Atual n.º 2088, de 3-11-2012

LIVROS

A escritora que na semana a

passada viu o seu último livro premiado pela APE não é facilmente classificável

Texto Antonio Guerreiro

Ana Teresa Pereira, que ganhou este

ano o Grande Prémio do Romance e da Novela da Associação Portuguesa de

Escritores com o romance “0 Lago” (Relógio D’Agua, 2011), é um caso singular no

panorama atual da ficção narrativa da literatura portuguesa. Servem-lhe, com

justeza, estes predicados: prolixa - trinta livros desde 1989, eclética —

cultiva uma pluralidade de géneros, obsessiva - nas referências, nos cenários e

nas personagens que transitam, com o mesmo nome, de livro para livro. Nascida no

Funchal, em1958, os lugares literários de Ana Teresa Pereira situam-se no

entanto noutro lado — em Londres, na Escócia, em Dublin, em Amesterdão - e

apresentam paisagens de características muito mais nórdicas, com montanhas,

neves e lagos. Manifestamente, a paisagem física e intelectual da sua ficção não

é reconhecível no seu espaço biográfico. Um dos raros livros onde descobrimos

uma referência madeirense (o continente, esse, não existe em absoluto, na sua

obra e, pelo que pudemos ler numa das suas raras entrevistas, também não tem

grande. existência em qualquer outro plano) é “A Neve” (Relógio D’Agua, 2006)’,

constituído por prosas breves, de carácter narrativo, que tem esta dedicatória:

Para a Quinta do Palheiro Ferreiro, onde nasceram tantas histórias”. Tal quinta

fica numa zona alta, já fora do Funchal, e é conhecida pelos seus belíssimos

jardins. Ma os livros de Ana Teresa Pereira estão povoados por personagens com

nomes quase sempre- ingleses, que parecem saídos de filmes (Hitchcock, por

exemplo, fornece-lhe um manancial considerável de figuras) e de livros (Jane

Austen, Henry James, Iris Murdoch e tantos outros, quase todos da literatura

inglesa). Digamos, então, que a escritora parece mover-se no mundo da ficção

como se ele fosse a sua realidade, ate ao ponto em que deixa de haver um

interior e um exterior da literatura. A criadora deste mundo alucinado pode

mesmo descrever filmes e livros que não existem. E, no entanto, não se trata de

‘literatice’, de uma escrita que entra no jogo de fazer da literatura o

seu próprio e único objeto. Nada disso: nas narrativas de Ana Teresa

Pereira, os livros, os filmes são um mundo habitado e habitável, do qual se

alimenta o imaginário, a vida interior e a própria criação de mundos possíveis,

com as suas histórias. E se, ao falarmos da sua obra, somos obrigados a falar

não apenas de livros, mas também de filmes e porque a escritora faz apelo a uma

vasta cultura cinematográfica (muitas vezes de. maneira explicita, as vezes

veladamente). Há um diálogo entre as artes, sem hierarquias, que traz para a

ficção de Ana Teresa Pereira a literatura, o cinema, o teatro, a pintura. E tudo

isso como se fosse o único mundo real que existe.

Num altura em que assistimos a

proliferação e ao triunfo desenfreado de um tipo de romance que já deixou de ser

um género literário para se tornar um mero género editorial - um tipo de

romance que parece saído das oficinas de “escrita criativa, com os seus truques

pindéricos e os seus números de ‘ prestidigitação — as narrativas desta

escritora situam-se noutro lado: do lado de um mundo interior obsessivo,

inquietante, que não procura fazer piruetas para ir entretendo os leitores

(acrescente-se, aliás, que a pessoa da autora também nunca foi vista a fazer

piruetas e a oferecer os seus préstimos para animar a vida

mundano-literária). E, talvez, por essa dimensão obsessiva, pelo valor da

reiteração e da insistência em lugares e personagens, o universo literário de

Ana Teresa Pereira ganha uma maior consistência, e torna-se mais interessante,

se o acompanharmos no seu percurso, de livro para livro.

Por outro lado, ao contrário de uma

vasta produção romanesca (o júri do prémio da APE tinha mais de cem romances

para apreciar) que, em grande parte, parece não nascer de nenhuma memória

literária, esta escritora, pelo contrário, parece movida por uma hipermemória

literária - ou melhor, por um imaginário fornecido pela literatura e pelo

cinema - que não dá no entanto origem a uma literatura exasperada.

Ana Teresa Pereira estreou-se em 1989

com um romance, “Matar a Imagem”, que ganhou um prémio de literatura policial.

Alguns elementos e características do policial aparecem disseminados noutros

livros, que só muito parcialmente aludem às regras de tal género. No entanto, a

escritora cultivou sempre uma literatura de género, mesmo que de maneira impura

e eclética o fantástico, o maravilhoso, o gótico, as ghost stories e até

o western. Esta literatura de género é, geralmente, considerada uma

literatura menor. Ora, Ana Teresa Pereira baralha completamente os dados, cruza

literatura maior com literatura menor, literatura com cinema, e chega a um

resultado em que tais classificações deixam de ser pertinentes. O que triunfa,

isso sim, é a inclinação para um mundo em que até o que é próximo e familiar se

torna inquietante (mas não é isso, precisamente, que Freud quis apreender com o

conceito de Unheimliche?), um mundo de fantasmas e cheio de histórias de

duplos, em que um Henry James e um Hitchcock surgem como demónios

tutelares. E é de demónios que devemos falar porque a obra de Ana Teresa Pereira

dirige-se com determinação para as zonas do sinistro, do sombrio, do diabólico.

Habita-a muitas vezes silenciosamente, nos seus recantos -- o demónio da

perversidade.